Человек не может спастись своими силами, ему необходим Спаситель — эта мысль часто звучит в церковной проповеди. Значит ли это, что Церковь не верит в человека, в его собственные силы?

«Ты сможешь», «у тебя обязательно получится», «поверь в себя» — мы так привыкли слышать эти фразы от родителей, от учителей, от тренеров. И они действительно помогают, когда нужно собраться с духом, сконцентрироваться и сделать что-то важное и ответственное. Проплыть стометровку, сыграть сложную пьесу на экзамене в музыкальной школе, написать сочинение для ЕГЭ. Для большинства из нас все это посильные задачи, нам подчас не хватает только решимости и веры в свои силы. И тогда нужно, чтобы кто-то похлопал по плечу и сказал: «Не дрейфь, ты справишься». И наоборот: представьте, что будет, если человек решил переплыть речку и уже добрался до середины — как вдруг кто-то с берега начнет кричать ему: «Ты что, куда тебя понесло, у тебя сил не хватит!» Человек может и впрямь перепугаться и начать тонуть, притом что сил у него, может быть, и достаточно.

Но что, если речь идет не о реке, а об огромном море? Что, если человек потерпел кораблекрушение далеко от берега, оказался посреди необъятной водной шири на утлой лодочке и не знает, в какую сторону грести? Разве он не будет ощущать необходимость в том, чтобы его спасли?

Нам остается только решить, в какой ситуации находимся мы. С чем мы боремся — с неспешным течением реки или с готовой раздавить нас мощью океана? И насколько далеко берег, к которому мы стремимся?

Тезис первый:

«Исправить себя к лучшему» — совсем не то же самое, что спастись

С христианской точки зрения, та ситуация, в которой находится каждый из нас, проживая свою земную жизнь, гораздо больше походит на бушующий океан, чем на лениво текущую летнюю реку.

Причина тому в событии, случившемся на заре человеческой истории и радикально изменившем ее ход. Произошло это в райском саду, куда Бог поместил первозданного человека Адама и его жену. В книге Бытие (самой первой из книг Библии) говорится, что Господь разрешил им употреблять в пищу плоды всех деревьев, за одним исключением: им было строжайше запрещено пробовать плоды с древа познания добра и зла. Запрещено под страхом смерти: в день, в который ты вкусишь от него (этого древа. — Прим. ред.), смертью умрешь (Быт 2:17). Тем не менее жена, а вслед за ней и Адам нарушили этот запрет. Сатана, падший ангел, явившийся в рай под видом змея, внушил жене, будто бы Бог запретил людям вкушать от древа познания добра и зла с тайной мыслью: как бы они не сделались как боги, знающие добро и зло (Быт 3:5). Сатана хотел посеять в людях недоверие к Богу, безумное подозрение, будто Тот, Кто их сотворил, не желает дать им настоящее благо. И к сожалению, добился своего. Жена поверила клевете на своего Творца и доверилась сатане. Ее примеру последовал и Адам. Когда же Господь предложил людям покаяться (предложил не единожды и не дважды), ни Адам, ни жена к этому оказались не готовы...

В результате первые люди сами поставили себя вне рая, находиться в котором немыслимо, пребывая в разладе с Богом. На образном языке Библии это событие называется изгнанием людей из рая, а на языке православного богословия – грехопадением и радикальным повреждением человеческой природы. Всё в человеке трагически исказилось, всё встало с ног на голову – да так и осталось перевернутым: ведь каждый из нас генетически связан с Адамом и Евой как с прародителями (пусть и очень отдаленными). Именно в силу этой поврежденности всякому человеку приходится предпринимать гигантские усилия, чтобы исполнять простые вроде бы заповеди: возлюби Господа Бога твоего… и возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф 22:37, 39). И с тем, и с другим у нас возникает масса проблем. Бог для нас невидим, кто-то даже сомневается в Его существовании — как Его любить? А в отношении ближнего у нас так часто возникает спонтанное раздражение, осуждение, обида, зависть, что отнестись к нему как к самому себе — по-доброму, с искренней попыткой понять его, извинить какие-то его огрехи — становится почти невозможно…

Есть и еще одна гигантская проблема, которая дамокловым мечом висит над нами со дня изгнания Адама и Евы из рая. Эта проблема — наша смертность. Господь с самого начала предупредил человека: если раньше времени вкусишь зла — смертью умрёшь; и это предупреждение сработало не только на Адаме и Еве. Едва родившись на свет, каждый из нас начинает свой путь к смерти. Кто-то проходит его за семьдесят лет, кто-то за сорок, а кто-то всего за несколько дней, но сколько ни проживи на свете, всё это миг перед лицом вечности.

Почему в Церкви говорят, что человек не может спасти себя сам?

Даже самый лучший врач ни за какие деньги не избавит человека от предстоящей ему смерти. Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, записала однажды в свой дневник историю о чиновнике, умиравшем от рака дома, вовсе без врачебной помощи. Еще недавно влиятельный и сильный человек, он оказался заложником своей бывшей секретарши, которая женила его на себе и не отпускала в хоспис, опасаясь, как бы, оказавшись на нейтральной территории, он не завещал имущество детям от первого брака. Ни деньги, ни власть не избавили его от смертельной болезни и связанных с ней страданий.

Говоря о спасении, христиане имеют в виду прежде всего разрешение этих двух глобальных проблем. Во-первых, проблемы невозможности для человека « исправить» свою падшую, испорченную природу, когда доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю (Рим 7:19). Живу поперек совести и заповедей — и ничего не могу с этим поделать, словно грех сидит внутри меня и управляет мной. И во-вторых проблемы того, что все наши дела, планы, надежды обесцениваются и обессмысливаются неизбежно предстоящей нам смертью. Если всё, на что я могу рассчитывать в масштабах вечности, — это «жить в памяти благодарных потомков» (да и то, будем честны, «жить» не вечно, а какие-нибудь десятки, максимум сотни лет), то жизнь моя не что иное, как чья-то злая шутка.

Это и есть тот бурный и беспощадный океан, в самую середину которого мы брошены и побороть который у нас практически нет шансов. Когда Церковь говорит о спасении человека, она имеет в виду вовсе не самосовершенствование, не улучшение тех или иных личных качеств человека. Она говорит именно о спасении. Спасении от греха и от смерти.

Кажется, что никакого спасения не существует: ведь все люди умирают, все люди грешат, и иногда очень тяжко… Но есть один фактор, который всё меняет. Этот фактор — спасительная благодать Божия, «всегда немощное врачующая и оскудевающее восполняющая». Всю нашу немощь и слабость мы можем превозмочь благодаря Богу. Волны бросают наше суденышко из стороны в сторону, но к нам протянута рука помощи. Рука Спасителя.

Тезис второй:

Христос искупил всех людей от греха

Спасителем христиане называют Сына Божия Иисуса Христа. И первое, от чего Он спас нас, — это власть греха.

Грех властвует над всяким человеком, потому что всякий генетически связан с Адамом и Евой. Но эта власть слабеет и истончается с тех пор, как человек обратится к Церкви и ее таинствам — особым благодатным действиям, которые Господь совершает через священника (или епископа) для помощи человеку и для его спасения.

Первое из таинств — Крещение — вводит человека в Церковь. Отныне он уже не раб своих инстинктов и желаний, внезапно возникающих и так же внезапно сменяющих друг друга. Отныне он или она — сын Божий или дочь Божия. Как пишет об этом апостол Павел: мы не должники плоти, чтобы жить по плоти... Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления… Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии (Рим 8:12, 14–16). Греховные помыслы и желания могут бороть и крещеного человека, и крещеный человек может совершать страшные преступления. Но у крещеного человека всегда есть возможность покаяться, то есть не просто согласиться с фактом своей виновности, но попросить у Бога помощи для исправления своей исковерканной души — и эту помощь получить.

Скольких убил и ограбил разбойник, распятый на кресте рядом с Господом Иисусом? Наверное, многих. Но в самые последние часы своей земной жизни, тяжко страдая на кресте, он признал, что приемлет достойное по делам своим, а вот распятый рядом с ним Праведник страдает абсолютно безвинно. Он попросил у Христа вроде бы не так много — помянуть его в Царствии Небесном, и был спасён! (ср.: Лк 23:40–43). Другой головорез, Моисей Мурин (IV век по Р. Х.), однажды устал от беспутной жизни, пришел в монастырь, покаялся и сумел стать образцовым монахом! Бесстыдная блудница Мария Египетская (конец IV — начало V века по Р. Х.) так впечатлилась уроком, преподанным ей Богородицей в Иерусалиме, что ушла в пустыню и 38 лет каялась в полном одиночестве, под конец жизни поразив священника Зосиму святой кончиной.

Своей бесценной Кровью, пролитой на Голгофе, Христос выкупил нас из рабства диаволу, обманувшему первых людей и, казалось, навсегда подчинившему себе их потомков. Нам достаточно только прибегнуть к таинству Покаяния и искренне взмолиться Христу: «Помоги, спаси, помилуй!» И мы будем спасены от мучившего нас греха — не теоретически, не в мечтах, а вполне ощутимо.

Тезис третий:

Христос уже избавил нас от смерти и ада

Называя Христа Спасителем, христиане имеют в виду еще и то, что Он спас людей от смерти. Он был распят на Кресте и несколько часов спустя умер, но на третий день Он воскрес! Воскрес не как Бог (Бог не мог умереть), а как человек! И, соединяясь со Христом в таинстве Евхаристии, принимая Его воскресшие Плоть и Кровь в себя (под видом хлеба и вина), христиане входят в ту вечную жизнь, где уже нет ни смерти, ни болезни, ни печали, ни сожаления о прошлом. Вслед за Христом они могут воскликнуть: смерть! Где твое жало? ад! где твоя победа? (1 Кор 15:55).

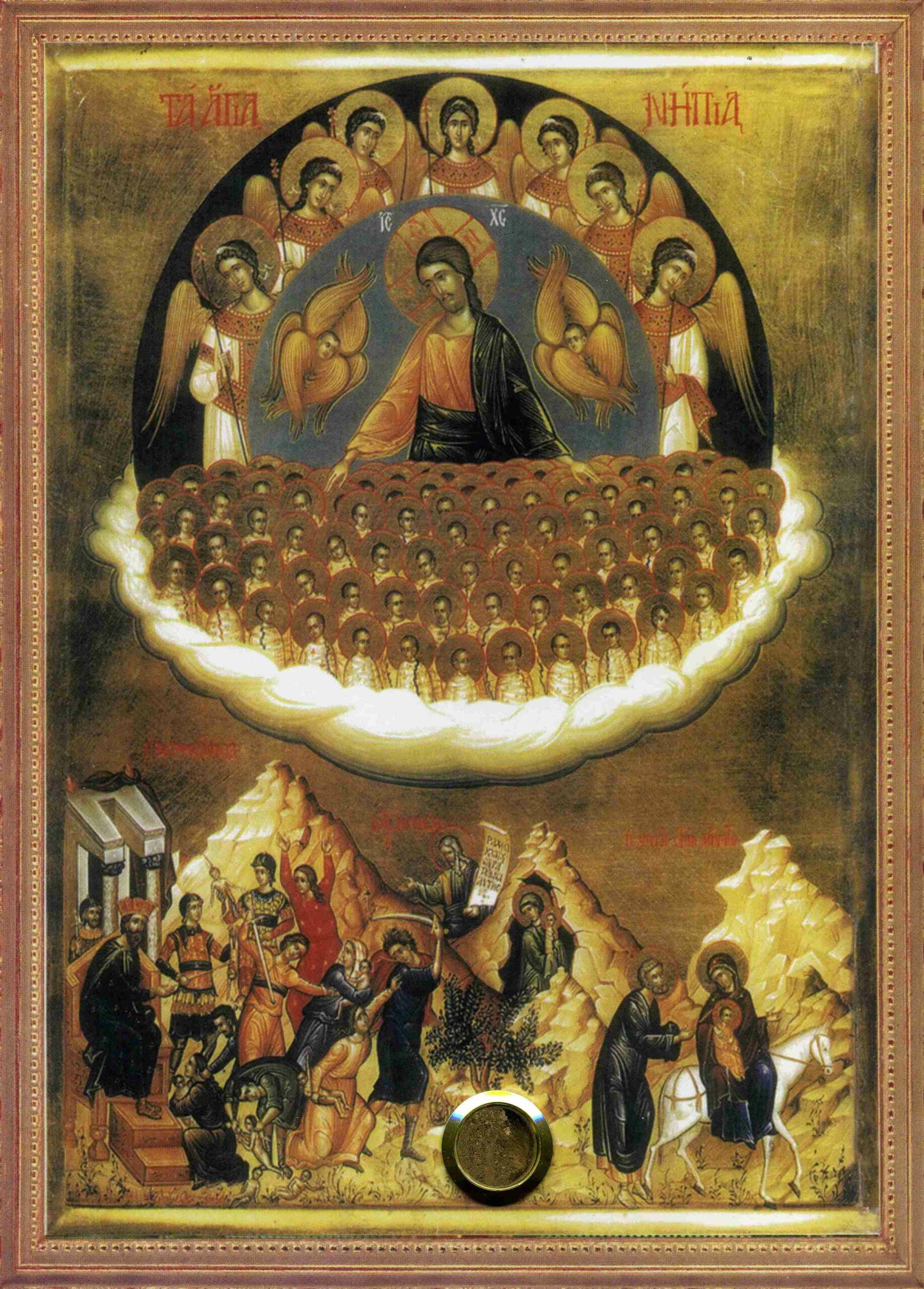

Смерть для христианина перестает быть последней правдой о человеке, она больше не конец всему, а всего лишь момент перехода в жизнь вечную, в блаженную, радостную жизнь с Богом и всеми, кто полюбил Его и захотел приобщиться этой жизни. Как поется в одном из воскресных тропарей, Христос «из чрева адова избавил нас». И до Его пришествия люди, умирая, не исчезали совсем, а переходили, согласно учению Церкви, в ад, или преисподнюю — некое пространство, более или менее удаленное от Господа. Часто это пространство описывали как тьму, то есть отсутствие света (ведь, по слову апостола Иоанна Богослова, именно Бог есть свет, который пришел в мир; Ин 3:19, 1 Ин 1:5). Но, умерев на Кресте, Христос сошел душой в этот ад и разрушил его — ад перестал быть местом, где нет Бога! Нет больше такого пространства, в котором человек был бы совершенно удален от своего Создателя. И тот, кто при жизни сознательно отгораживается от Него, не желает быть с Ним в общении, избегает всякого упоминания о Боге и Церкви, страдает, оказываясь в вечности, именно от невозможности скрыться от Бога, улизнуть от света в привычный сумрак… Как писал преподобный Исаак Сирин (VII век по Р. Х.), «мучимые в геенне поражаются бичом любви».

Конечно, есть люди, которым такое спасение вроде бы и не нужно, им вроде бы вполне комфортно живется в «безбожном» мире механических законов; в мире, где Бог Себя не проявляет явным образом. Как любят говорить такие люди, «я всего добился сам и никому ничем не обязан». Но это во многом вопрос жизненного опыта. Как только человека постигают тяжелые испытания — болезнь или смерть близких, собственная серьезная болезнь, внезапная потеря работы или имущества, предательство со стороны человека, которому он доверял, — он очень быстро расстается с верой в собственное всемогущество и либо впадает в депрессию и озлобляется, либо начинает взывать о помощи — к людям или к Богу. Спаситель вдруг становится ему очень нужен.

Тезис четвертый:

В деле спасения первый шаг — за самим человеком

Но что же значат в таком случае известные высказывания «Спаси себя, и хватит с тебя» (преподобный Амвросий Оптинский) или близкое по смыслу «Стяжи дух мирен — и тысячи вокруг тебя спасутся» (преподобный Серафим Саровский)?

Дело в том, что Бог не спасает человека без самого человека. Чтобы добраться на самолете из Москвы на какой-нибудь замечательный курорт, нужно предпринять ряд вполне определенных шагов: приобрести билет; собрать вещи в дорогу; вовремя выехать из дома, чтобы успеть в аэропорт; а еще — войти в самолет (причем не любой, а следующий именно тем рейсом, на который куплен билет) и совершить перелет — может быть, непростой, с воздушными ямами и разными другими переживаниями.

Так же точно и со спасением. Невозможно получить спасение от греха и смерти, если не «купить билет» (то есть не креститься в православной вере), не «сесть на самолет» (не приобщиться к жизни Церкви с ее спасительными таинствами) и не потерпеть «неудобства путешествия» (скорби и испытания, которые неизбежно ждут всякого человека) со смирением и надеждой на опытного «пилота» — Господа Бога.

От человека зависит сделать то, что в его силах. Более того, он непременно должен сделать это сам — Церковь вовсе не отказывает человеку в способности позаботиться о себе. Но спастись самим человекам невозможно, завершить дело спасения может только Бог, утверждает Христос (ср.: Мф 19:26 и параллельные места в других Евангелиях). Слишком широкое море нам предстоит переплыть. И если в середине этого моря Господь протягивает нам руку и предлагает ухватиться за нее, отказываться от этого попросту нелепо.

Постскриптум

Христиане верят, что Господь победил смерть — но люди продолжают умирать. Христиане верят, что Христос спас человека от власти греха — но мир полон жутких злодейств, которые творят в том числе и христиане. Как это совместить? Или Церковь не замечает этих противоречий?

Она их, конечно, замечает. Но это видимые противоречия, а лучше сказать — парадоксы, или, если использовать богословский язык, антиномии. В жизни таких мнимых противоположностей, прекрасно сочетающихся друг с другом, очень много.

Пришествие в мир Христа и Его Воскресение из мертвых действительно не сделали падшего человека автоматически бессмертным. Но для христиан смерть перестала быть непреодолимой катастрофой, она стала рождением в вечную жизнь. Тот факт, что Христос искупил наши грехи Своей смертью, не превратил живущих на земле людей в безгрешных ангелов. Зато христиане знают, что Бог сделал для их спасения все, что было в Его силах, и теперь вопрос только в них: сохранят ли они верность Богу и Его заповедям, не отвергнут ли дар спасения.

Эти и другие подобные им парадоксы постоянно будут порождать дискуссии, поэтому мы намеренно касаемся этой темы в завершение статьи, чтобы избежать упреков в попытке уклониться от ответа. Но стоит внимательно проанализировать нашу собственную жизнь, и мы увидим, что она вся соткана из парадоксов. Женщина, готовясь к родам, сильно страдает, но, когда ребенок наконец рождается, она испытывает ни с чем не сравнимое счастье. Человек может жить очень бедно — и быть абсолютно счастливым. Вот и реалии духовного мира тоже подчас парадоксальны. И этому не стоит удивляться: Бог и логика Его действий вообще мало поддаются рациональному человеческому осмыслению.

Другое дело, что дело христианина — как раз стараться снимать эти парадоксы, разрешать их всей своей жизнью. Исполнять заповеди, которые кажутся неисполнимыми (чего стоит одна заповедь любúте врагов ваших; Мф 5:44). Не приходить в отчаяние, когда умирает кто-то из близких: ведь мы «чаем воскресения мертвых и жизни будущего века». И изо всех сил трудиться над собственным спасением, помня, что на вопрос апостолов: так кто же может спастись? — Господь ответил: человекам это невозможно, Богу же все возможно (Мф 19:25, 26).

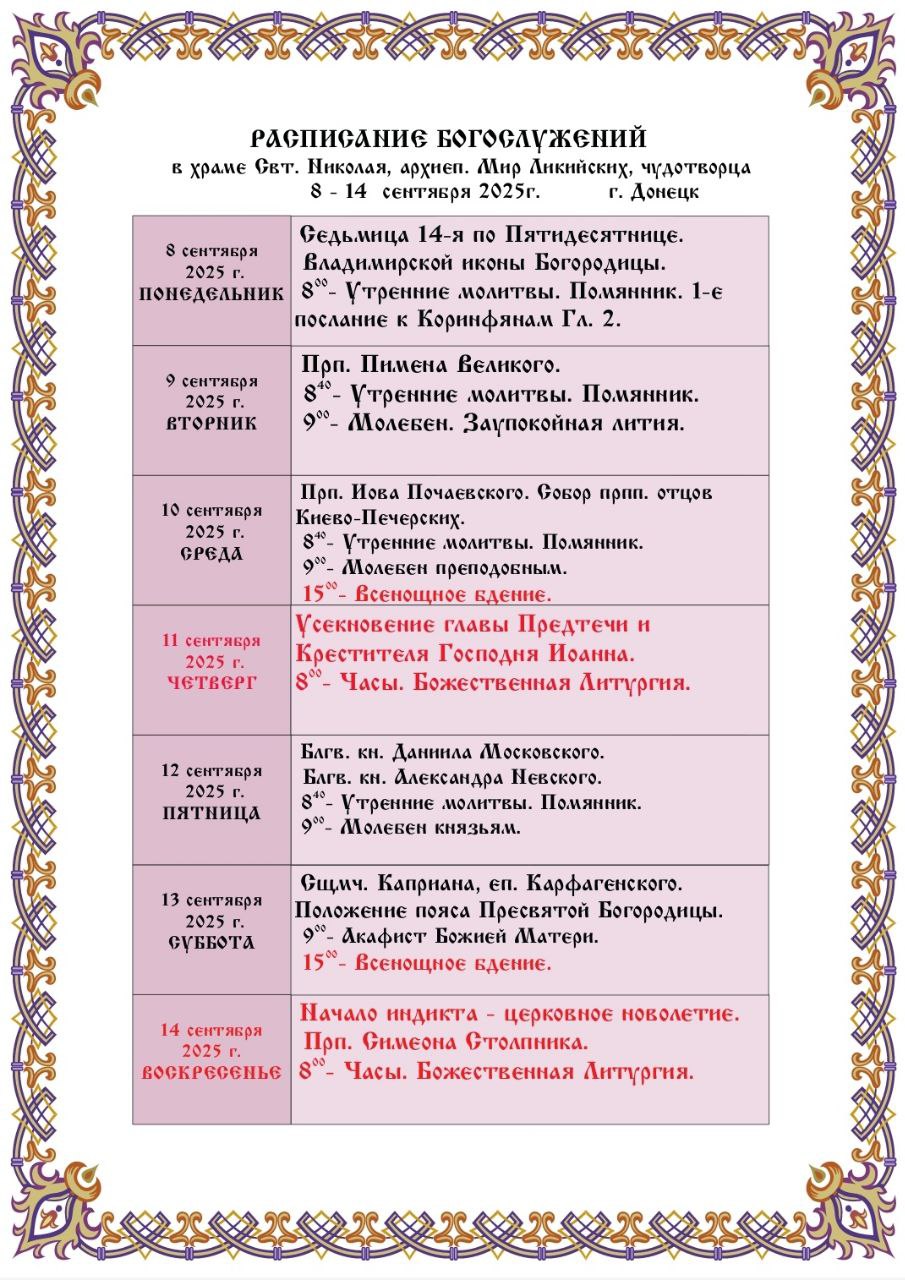

Более десяти лет назад в общине в честь свт. Николая, Мир Ликийских, Чудотворца появилась традиция в пасхальные дни делать выставку пасхальных яиц в галерее нашего храма. Каждый год в канун Пасхи мы выставляем коллекцию пасхальных яиц, в которую вошли и яйца ручной работы, и настоящие произведения искусств, привезенные и подаренные общине сотрудниками предприятия и прихожанами храма.

Начало этой выставки положил ныне покойный Юрий Васильевич Филатов. Самое первое пасхальное яйцо, изготовленное по заказу из дерева – это подарок храму от Юрия Васильевича в 2012 году. С этого момента прихожане стали приносить с любовью в дар самые разные по исполнению пасхальные украшения, среди которых очень много заграничных. Привезенные из Италии, Франции, Чехии, Германии и других стран, пасхальные яйца стали украшением нашего храма и радостью.

На сегодняшний день количество экспонатов выставки составляет более ста экземпляров. Все они разные и необыкновенно красивые, как и пасхальная радость у каждого из нас. Мы приглашаем всех гостей нашего храма прийти и полюбоваться нашей выставкой, получить частичку добра и любви. Христос Воскресе! Воистину воскресе!

1) Сошествие Святого Духа

Вторая часть Символа Веры начинается исповеданием нашей веры в Божество Святого Духа. Она составлена на втором Вселенском Соборе в 381 году. В то время были еретики, которые неправильно говорили и учили о Святом Духе. Их возглавлял некий Македоний. Восьмой член Символа Веры ясно и точно, на основании слов Христа Спасителя и всего Священного Писания, выразил веру христиан в Духа Святого. Мы знаем, что при крещении Иисуса Христа Святой Дух сошел с неба в виде голубя. Знаем, что в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на апостолов в виде огненных языков, после чего они исполнились благодати, укрепились в вере, заговорили на разных языках, а проповедь их сделалась так могущественна, что в тот же день по их слову сразу уверовало в Господа три тысячи человек.

2) Ипостась Святого Духа

Святой Дух есть истинный Бог так же, как Бог Отец и Бог Сын. Господь Иисус Христос перед Своим вознесением на небо, обещал ученикам, что на них сойдёт Святой Дух, дал повеление «идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа» (Мф.28:19). В этих словах Иисуса Христа Святой Дух поставлен наряду с Отцом и с Сыном, как Лицо Им равное. Святой Дух есть Лицо Божеское, во всём равное Богу Отцу и Богу Сыну. Бог Дух Святой не рождён и не сотворен. Он не имеет ни начала, ни конца Своего бытия – Он вечен, Он же всемогущ и вездесущ и всеведущ. Он во всем подобен Богу Отцу и Богу Сыну, Он Одно из Лиц Святой Троицы. Его отличие от других Лиц Святой Троицы только в том, что Он предвечно исходит от Отца (как свет исходит от солнца); это Его личное свойство, которое отличает Его от Бога Отца и Сына.

Об этом свойстве Святого Духа и говорится в словах восьмого члена Символа Веры: «иже от Отца исходящаго» (который исходит от Отца). Об этом же прямо и ясно говорит и Сам Иисус Христос: «Когда же придёт Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит; Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин.15:26).

Святой Дух есть Третье Лицо Святой Троицы и Бог истинный и совершенный, как Отец и Сын, и по существу неразделён со Отцом и Сыном, поэтому Ему принадлежит поклонение и прославление, равное со Отцом и Сыном. Это тоже выражено в словах символа: «Иже со Отцем и Сыном споклоняема и сславима». В христианской церкви всегда воздавалось Святому Духу Божеское поклонение и прославление. В молитвах, песнопениях, возглашениях, Дух Святой обыкновенно прославляется со Отцом и Сыном. Так мы произносим: «во имя Отца, и Сына, и Святого Духа», «слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу»… и так далее.

Велико значение Святого Духа в нашей жизни, Он оживляет всё сотворенное. Его главное дело среди людей – духовное возрождение человека. Он вместе с Богом Отцом и Сыном дарует человеку жизнь духовную. Вот почему и называется Он в Символе Веры животворящим, то есть дарующим, творящим жизнь. Вот почему на всенощной под праздники, перед чтением Евангелия мы слышим, как поют: «Святым Духом всяка (всякая) душа живиться (оживляется) и чистотою возвышается…» Дух Святой возрождает и освящает человека, делает святым. Не святыми нас делают грехи. Дух Святой очищает нас от всего греховного и направляет к добру; всё доброе в человеке происходит от Него. Святые являются носителями Святого Духа; иногда они прямо сияют особым светом, как было с преподобным Серафимом, поэтому их изображают на иконах с сиянием. Особенно могущественно и славно Святой Дух открылся и действует в Новом Завете, в Церкви Христовой, после сошествия на апостолов в день Пятидесятницы (через 50 дней после Воскресения Христова). Но ещё в Ветхом Завете Бог не лишал людей Святого Духа, очищал от грехов и приуготовлял их к принятию Иисуса Христа.

4) Действие Святого Духа через пророков

С особой силой Святой Дух тогда проявлялся в некоторых благочестивых и послушных Ему людях. Царь Давид это знал и молился Богу так: «научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой: Дух Твой благий да ведет меня в землю правды» (Пс.142:10). Когда Давид тяжко согрешил, то он больше всего боялся, чтобы Господь Бог не лишил его Святого Своего Духа, и взывал: «сердце чисто сотвори во мне, Боже, и дух правды обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отмени от меня» (Пс.50:12-13). Давид знал, что человек сам собою не может очиститься от грехов, что это может сделать только Бог через Святого Своего Духа. Перед своею смертью Давид сказал: «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня» (2 Цар.23:2). Из этих слов Давида видно, что он находился под особым водительством Святого Духа, и что Дух Святой говорил через него.

По внушению Святого Духа он составил и свои дивные псалмы – молитвы, которые до сих пор мы так часто слышим в церкви за богослужениями. Мы нередко говорим о вдохновении поэтов и художников, которые под влиянием вдохновения написали свои произведения (картины и поэмы). Это действительно так: чтобы создать что-либо прекрасное, надо получить вдохновение, приток особых духовных сил. Но обыкновенное человеческое вдохновение, хотя бы высокое, не может сравниться с тем вдохновением, тем притоком сил, который подает праведным людям Святой Дух. Это «вдохновение» просветляет всю жизнь и существо праведного человека, может одарить его силою чудотворною, сверхъестественною. Это – вдохновение божественной любви и истины.

В Ветхом Завете были и другие люди, которые тоже, как Давид, находились под особым водительством Святого Духа. Это были святые пророки. По внушению Святого Духа пророки увещаниями, обличениями и угрозами отклоняли людей от грехов, а также и утешали их предсказаниями о Христе Спасителе, и приготовляли их к Его приятию. Вот почему в Символе Веры говорится: «глаголавшаго пророки»; это значит, что Сам Святой Дух говорил людям через пророков.

5) Действия Святого Духа в мире

Иногда Дух Святой называется Духом Благодати. Он на нас сходит и дает нам свои дары без всякой заслуги с нашей стороны. Святой Дух является источником познания истины, и всех, кто Его слушает, Он руководит к познанию истины. Сам Иисус Христос называл Его Духом Истины. То же говорится и в молитве Святому Духу: «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины». Дух Святой наставлял апостолов на всякую истину и продолжает наставлять истинных христиан. О сошествии Святого Духа на апостолов подробно рассказано в Священном Писании, в книге Деяний Святых Апостолов. Мы знаем, что Святой Дух привлекает к Богу, Помогает познать Бога и дает силу проповедовать о Нём. В день Пятидесятницы святые апостолы, исполненные Духа Святого, выступили на свое великое дело, Они проповедовали, что Иисус Христос есть Сын Божий, и что нет другого имени под небом, которым можно было бы спастись, кроме имени Иисуса Христа.

Без Божией благодати человек сам по себе не может ни прийти к истине, ни пребывать в ней. До пришествия Христа Спасителя на землю и до сошествия Святого Духа только один народ в мире хранил истинное познание о Боге, это был народ Израильский. Так было это потому только, что Сам Бог открылся этому народу и руководил им через Духа Своего Святого. Если бы этого не было, то израильтяне были бы так же духовно слепы, как язычники. Предоставленный самому себе человек никогда не может познать Бога. Надо знать, что у человека есть очи (глаза) двоякого рода: телесные, которыми он видит окружающие его предметы, и духовные, которыми он познает Бога. Но, как телесные очи ничего не могут видеть, если нет солнечного или какого-нибудь другого света, так и духовные очи не могут познавать Бога, если нет духовного света – благодати Святого Духа. Через Святого Духа Бог призывает человека к Себе. Проповедь апостолов была так сильна и могущественна только потому, что через них говорил и действовал Сам Святой Дух. О всех обратившихся тогда через проповедь апостолов к вере в Господа Иисуса Христа можно сказать, что их призвал Святой Дух. Спаситель говорил о проповеди апостолов: «не вы будите говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». Действуя через апостолов, Святой Дух вместе с тем действовал и на сердца слушателей их, располагая и внутренне привлекая их к принятию проповеди.

Святой Дух действует в жизни Церкви, особенно сообщая свои дары в святых таинствах. Святитель Василий Великий сравнивает Святого Духа с солнечным светом, согревающим и дающим жизнь: «Он … наподобие солнечного сияния, – каждый наслаждающийся им как бы один, между тем это сияние озаряет землю и море и растворяется в воздухе. Так и Дух в каждом из приемлющих Его пребывает, будто присущий ему одному и всем достаточно изливает всецелую благодать, которою наслаждаются причащающиеся, по мере собственной способности принять, а не по мере возможного для Духа».

6) Ответ человека на призыв Святого Духа

Мы знаем из Священного Писания, что «Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (Рим.2:4). Благодать Божия призывает всех людей. Но не все люди хотят откликнуться на зов Божий. Сам Господь Иисус Христос призывал к Себе жителей Иерусалима, но они не отозвались на этот зов, и Господь со скорбью сказал о них: «Иерусалим, Иерусалим… сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели» (Мф.23:27). Правда, после проповеди апостолов в первый день Пятидесятницы ко Христу обратилось 3000 человек, правда и то, что число верующих с каждым днем увеличивалось все более и более, но, вместе с этим, возрастало также и число открытых врагов, и скоро началось гонения на верующих. То же было и при проповеди среди язычников – одни принимали её, другие восставали против и гнали христиан. Почему же не все откликаются на зов Божий и отвергают благодать, призывающую нас к спасению? Потому что люди иногда не хотят уверовать в Бога, не хотят пойти за Христом, изменить свою греховную жизнь. Пример этому мы постоянно видим в нашей жизни.

Вот и мы, с первых дней нашей жизни, призваны к вере во Христа Спасителя. Пойдём ли мы за ним? Захотим ли мы быть с Ним? Будем ли мы до конца нашей жизни Его верными учениками или не захотим и отойдем от Него?

Не все, обратившиеся ко Христу, остаются верующими, верными Ему до конца своей жизни. Даже среди двенадцати учеников Иисуса Христа оказался один, отпавший от веры и предавший Господа. Как тогда, во времена апостолов, так и в наше время есть люди, которые сначала обращаются к вере Христовой, но потом отпадают от неё. Что будет с каждым из нас? Останемся ли мы всегда верными Господу, справимся ли с искушениями и трудностями или последуем примеру тех, которые сначала уверовали во Христа, а затем отпали от веры? Кто поможет нам преодолеть все искушения, кто поможет исправиться и вернуться к вере в Бога, если мы поддадимся этим искушениям, согрешим и отойдём от Него? Сам человек, одними только своими собственными силами, не может навсегда остаться верным Господу. Как не может он сам по себе сохранить свою телесную жизнь, точно так же он не может сохранить и свою духовную жизнь. Та и другая жизнь человека в руках Божиих, зависит от Бога. Наша вера слаба и нуждается в укреплении. Благодать Святого Духа дарует это укрепление, помогает, содействует нам, но при условии, если мы хотим этого, стремимся к этому. Но мало только веровать. Ведь и бесы веруют и трепещут. Кроме веры, надо жить по вере, как завещал нам Иисус Христос. В тесной и неразрывной связи с верой стоят добрые дела. Где нет добрых дел, там нет и веры. Но как для веры, так и для добрых дел нужна помощь благодати Божией. Христианские добродетели являются как бы плодами Святого Духа. Апостол Павел так говорит: «Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, вера, кротость, воздержание» (Гал.5:22.). Каждый христианин и должен стараться иметь эти плоды. Но у христиан есть и враги. Такими врагами веры и христианской доброй жизни являются нехорошие, неправедные, невоздержанные, грешные поступки, грехи гордости и высокомерия, а также невидимый враг спасения человека – дьявол. Дух Святой помогает бороться с этими врагами, защищает христианина от них, охраняет его и освящает. Он помогает нам верить и жить по вере христианской. Поэтому православный человек в начале каждого дня и перед началом каждого дела молится Святому Духу:

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище Благих и жизни Подателю, Прииди и вселися в ны и очисти ны от всякия скверны и спаси, Блаже, души наша.

При поддержке Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Донецкой епархии Семейный центр "Отрада" и община Свято-Николаевского архиерейского подворья г. Донецка окажут помощь к началу нового учебного года в приобретении канцелярских принадлежностей детям школьного возраста из малообеспеченных, многодетных и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Каждый желающий может принять участие в акции и помочь семьям с детьми.

Справки по телефонам:

+7 (949) 307-16-91

+7 (949) 367-16-08

Что сложного в милосердии: казалось бы, у тебя просят — ты дай, можешь помочь — помогай. Но все ли люди призваны к самоотдаче ради ближнего? Может, это дело социальных служб, а вовсе не Церкви? Могут ли добрые дела нанести вред душе?

И что делать, если не чувствуешь себя способным к сочувствию? Как не перестараться и не позволить сесть себе на шею, отзываясь на каждый крик о помощи?

О сложных вопросах, связанных с милосердием, наш разговор с епископом Верейским Пантелеимоном.

Помогать всегда, всем и каждому?..Милосердие — нечто само собой разумеющееся для христианина. Но ведь можно и «поломаться», кинувшись помогать всем нуждающимся. Как не переоценить свои силы?

Когда идет речь о непосильном милосердии, я всегда вспоминаю историю из жизни одной святой. Жила на свете девушка, язычница, получившая от своих родителей очень большое наследство. Однажды, гуляя по саду, девушка увидела человека, который привязывал веревку к ветке дерева, чтобы повеситься. Она бросилась к нему и спросила, почему он хочет покончить с жизнью. Человек поведал, что у него очень большие долги, которые он не в состоянии отдать. Сумма этого долга равнялась стоимости имения девушки. Она продала свое имение и уплатила долг, избавив от смерти того человека. Однако после этого ей пришлось зарабатывать себе на пропитание, а работать эта аристократка не умела. И тогда стала продавать себя, сделалась падшей женщиной — в результате совершенного не по силам доброго дела. Узнав о Христе, эта женщина захотела креститься. Но, зная ее порочную жизнь, никто не хотел быть ее поручителем (раньше крещение предполагало долгую подготовку и ходатайство человека, который мог бы поручиться, что крещаемый действительно готов вести христианскую жизнь). Через некоторое время ее нашли лежащей на земле и облаченной в белую одежду — ее крестили ангелы, как повествует Житие. За то доброе дело, которое она сделала, — пусть и не по силам — Господь вознаградил ее и избавил от вечной муки.

Конечно, нам нужно обязательно рассчитывать свои силы. Если мотив непосильного рвения в добрых делах — гордость, Господь тебя посрамит. А если же это просто неопытность, неразумие вкупе с искренним желанием помочь, забвением себя, Господь как-то исправит твою ошибку, покроет твое неразумие, поможет тебе.

Случается, человек хочет помочь, но не может найти себе применения: скажем, не чувствует себя способным идти в больницу к детям — просто не знает, как с ними обращаться; или собирать посылки заключенным — никак не может преодолеть своего негодования по отношению к преступникам. «Ломать» ли себя в таком случае?

Мы в Синодальном отделе стараемся каждому волонтеру подобрать дело по душе. Потому что человек должен помогать тому, кому может, и так, как может. Но и должен стремиться развивать свою душу до того высокого состояния, когда он будет готов протянуть руку любому и пожалеть всех без исключения. Это уже очень высокое состояние души, до него непросто дорасти. Поэтому не нужно пытаться прыгнуть выше головы — надо соизмерять свои силы. Слушая совесть, проверять свои стремления разумом. Современные люди очень часто строят планы, исходя из своих собственных, ложных представлений о том, к чему они предназначены Богом. Волю Божью надо усматривать из обстоятельств: на какое место ты поставлен, какие у тебя финансовые возможности, сколько у тебя времени и сил? Прибегать к совету более опытных людей и, конечно, в первую очередь, молиться Богу.

Может ли внешне доброе дело принести вред тому, кто его совершает?

Конечно! От тщеславия не застрахован никто. Но мы должны постоянно напоминать себе: ничего необыкновенного в том, чтобы любить брата своего, нет и быть не может. Человек создан Богом по Его образу и подобию, и если Бог в своем существе есть Любовь, то и человек в своем существе есть любовь. Тот, кто познает Создателя, осознает и свое предназначение на земле — призвание быть похожим на своего Творца. Смородина должна быть вкусной, велосипед должен ехать, компьютер — обрабатывать данные... так и человек — он должен быть милосердным. И Господь в Евангелии говорит: Когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать (Лк 27:10). Так что если кто-то начинает тщеславиться, самоутверждаться за счет своих добрых дел, превозноситься над теми, кто делает их меньше или не делает совсем... то он ничего не понимает в жизни. Или он просто не держал в руках Евангелия.

Но бывает, что и христианин, зная Евангелие, не чувствует в себе ни призвания, ни потребности сопереживать, помогать ближнему. Как с этим быть?

Такому человеку, наверное, нужно побеседовать с кем-то опытным духовно, выяснить, в чем причина такого состояния, потому что оно ненормально. Значит, любовь в нем искажена и превратилась в самолюбие, а самолюбие — корень всех грехов, по учению святых отцов. Что делать, если карандаш не пишет? Надо заточить его. Негодный карандаш мы можем без сожаления выбросить, но Господь не хочет никого «выбрасывать», погубить. Нужно и самому потрудиться над тем, чтобы изменить себя. Во-первых, покаянием. Во-вторых, обращением к Богу за помощью — Он силен возродить тот дар любви, который дается каждому человеку от рождения.

Всем ли дано быть милосердными?..

Существует мнение, что Православная Церковь отходит от своего предназначения, отдаваясь благотворительности, тогда как главное для нее дело — спасение душ человеческих: пусть, дескать, и занимается своими прямыми обязанностями. Что бы Вы на это ответили?

Конечно, человек должен, прежде всего, познавать Бога. Бога, который есть Любовь. Соединение с Ним, обожение, стяжание дара Духа Святого — основная цель человеческого существования. И Христос главной заповедью называет Любовь к Богу — всем сердцем, всей душою, всем помышлением, всей крепостью. Но вместе с тем Он говорит и о второй заповеди, подобной первой: Возлюби ближнего своего как самого себя.

Да, Церковь учит человека, как спасти свою душу, но есть в Евангелии такие слова: Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее (Мк 8:34,35). И еще: Нет больше той любви, как если кто душу положит за друзей своих (Ин 15:13). Именно любовью к другому человек учится познавать Бога. И поэтому служение ближнему, забвение себя ради него — главное дело человеческой жизни.

Кроме того, не надо забывать, что Христос назвал всех страдающих и нуждающихся на Земле Своими меньшими братьями, сказав: Так как вы сделали это (то есть накормили, приютили, посетили в болезни, в темнице) одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне (Мф 25:40). Если мы постимся, мы постимся для себя, для спасения своей души. Если мы молимся, мы молимся для спасения своей души — Бог не испытывает нужды в наших молитвах. Но если мы служим ближнему — тем самым мы служим Богу.

Люди разные — по силам, по способностям; не всем, например, дано служить Богу, приняв монашеский постриг. Милосердие — оно тоже не для всех?

Монашество, то есть безраздельное посвящение себя Богу — действительно удел немногих, как сказал Господь, тех, кто вмещает. Но быть похожими на милосердного самарянина Господь со страниц Евангелия призывает всех без исключения. Поэтому быть христианином и не быть милосердным, веровать в Бога и при этом не сострадать, не сочувствовать людям, не служить нуждающимся — невозможно. Эти вещи неотделимы друг от друга. Потому и апостол Иоанн сказал прямо: Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? (1 Ин 4:20).

Чтения Евангелия и духовного совета достаточно, чтобы не совершать ошибок на пути милосердия? Или эта дорожка никогда не бывает гладкой?

Невозможно дать готовый рецепт на все случаи, но точно можно сказать одно: истину нужно выстрадать самому. Нельзя открыть книжку, прочитать ее и тут же стать умным. Нельзя евангельские истины «разжевать» за человека и положить ему в рот. Духовный путь проходится обязательно личным опытом, а значит, это путь проб и ошибок. У Аввы Дорофея есть такие слова: «Когда человек учится шить, он сначала шьет, потом распарывает, потом снова сшивает, снова распарывает, пока не научится». Так и в духовной жизни. Приходится и ошибаться, и терпеть, и заново начинать, снова и снова. Надо пробовать, стараться, искать! Стучите и отворят вам, ищите и найдете — говорит Господь в Евангелии. Это путь. Нужно идти по нему шаг за шагом и учиться делать добро. И если человек надеется на Бога, если он смиряется, если он ищет добра, отгоняет от себя тщеславные мысли, то Господь его не оставит.

Картина угнетающая, но совсем не редкая: были два человека влюблены, решили вместе по жизни идти, а прошел год-два, и оба в шоке: на это мы не подписывались! И хорошо, если хватит сил остановиться и вместе разобраться, что и когда пошло не так, а не сразу все рвать и расставаться. Если вы сами сейчас переживаете что-то подобное или если только мечтаете об отношениях, которые бы не закончились разочарованием — эта статья для вас.

Миф 1. «Между нами любовь! А если есть любовь — мы со всем справимся!»

Никто не выходит замуж и не женится по любви. Любовью принято называть чувство, которое совсем ею не является — влюбленность. Чувство это, хотя оно тоже созданное и благословленное Богом, другое и преследует иные цели. Любовь же начинает расти, когда влюбленность заканчивается. Это где-то от полутора до трех лет, у всех по-разному.

«У нас все будет хорошо, потому что мы любим друг друга» — немного детское упование. Еще до брака лучше избавиться от этой мысли, выяснить разницу между влюбленностью и любовью и понять, что, как только первое чувство закончится, нужно будет начать трудиться. Не говорить, что вы ошиблись, нашли не того человека или что любовь закончилась. Нет, не закончилась, она еще не начиналась, ее только предстоит найти, и для этого нужны совместные усилия.

Часто слышу, что людям не хочется работать над отношениями, хочется, чтобы само все было радостно и счастливо. Оно так и будет, но только первые месяца три, пока химия действует. А если хочется построить долгосрочные отношения, без постоянной работы не получится. И эта работа состоит не в бесконечном эмоциональном включении в супруга и не в разговорах с ним до 5 часов утра, а в уважении к тому, что он делает для семьи. Невозможно сказать «вот сейчас мы работаем над отношениями, а потом отдыхаем», потому что в семье усилия прикладываются с обеих сторон постоянно, их невозможно уместить в какое-то время.

Миф 2, противоположный. «Настоящие отношения вырастают из боли, а не из радости»

Семья — это, действительно, большой труд. Но есть такое убеждение, на мой взгляд, неправильное (оно часто встречается у православных пар) о том, что любовь — это только тяжесть и мученический венец. Такая установка изначально настраивает людей на то, что радостно и легко быть не может, что нужно исполнять свой долг перед Богом и мучиться. Я это говорю из личного опыта, ко мне подходят на занятиях в семейной школе с вопросами о том, как радоваться в браке, если это такое мучение и постоянная работа, и как будто так и должно быть.

Но сказано: Работайте Господеви со страхом, и радуйтеся ему с трепетом (Пс 2:11). Здесь речь идет о страхе, о почтении и трепете перед Богом, но трепет этот должен сопровождаться радостью. Поэтому установка о мучении в браке ложная и оправдывает бездействие.

Миф 3. «Вот уж у кого, а у нас не будет конфликтов!»

Конфликтные ситуации будут всегда, и единственный способ избежать их — не жениться и не выходить замуж вообще. Если мы отбрасываем это ожидание, то мы готовы к трудностям и понимаем, что, правильно переживая конфликты, будем больше узнавать друг друга, воспитывать эмпатию друг к другу. Даже хорошо бы решить, что конфликт — это наш друг, чтобы можно было работать над его проживанием так, как надо.

Миф 4. «Это другие ошибаются с выбором. А вот мой избранник даст мне все, что я хочу!»

Нет, потому что никто не идеален. Вместо того чтобы ждать невозможного от другого человека, конечно, лучше самому стать хорошим мужем или хорошей женой. Супруг никогда не сможет на 100 % восполнить ваши нужды во всех сферах жизни, он может дать только часть: кто-то 70 %, кто-то 50 %. Полностью наполнить сосуд любви может только Бог. Так зачем же от человека требовать невозможного? Разочарование, которое наступает в какой-то момент брака, возникает от изначального очарования, а это чувство — очарование — никогда ни к чему доброму не приводит.

Вы вступаете в брак, имея свои представления о семье, об отношениях в ней, о том, каким должен быть муж и какой должна быть жена. Кажется, что в семье все будет устроено так, как планируете вы, как было (или, наоборот, не было) у ваших родителей, как вам видится правильным. И даже если вы считаете себя осознанным человеком, умеете разговаривать и заранее обсудили все с будущим супругом, когда пройдет первый этап романтики после свадьбы и начнется рутина, выяснится, что не все было обговорено. Например, окажется, что женщина ждет от мужчины, помимо того, чтобы он защищал, обеспечивал и поддерживал ее, что он раз в неделю будет варить суп, мыть обувь для всей семьи и прикреплять карнизы в квартире. Хоть и рекомендуется обсудить основные моменты заранее, все детали учесть невозможно, а потому лучше сразу быть готовым к таким ситуациям и отбросить лишние ожидания.

Миф 5. «Я переделаю или перевоспитаю своего супруга»

Вы никогда не сможете никого изменить в своей семье, кроме самого себя. Я расскажу, я покажу, я накажу — все это манипуляции, от которых нужно отказаться еще до брака, иначе будет очень трудно. Даже если вы женитесь в 18 лет, супруги — это взрослые, сформированные личности со своими мировоззрением, установками, традициями, родительской семьей, пережитым опытом, и перевоспитать, переделать друг друга невозможно. Чем раньше вы сможете отказаться от этой мысли, тем лучше. Можно воспитывать и переделывать себя. И, возможно, это повлияет на супруга.

Миф 6. «Мы одинаково устроены, поэтому проблем с пониманием у нас не будет»

жена священника, соавтор курса по созданию и укреплению семьи Школы «Лицом к лицу»

Многие вступающие в брак считают, что мужчина и женщина — существа, которые одинаково думают, говорят и поступают, но это не так. Мы совершенно разные люди, во многом — просто противоположные, а потому нужно долго изучать это странное существо: женщину — мужчине и мужчину — женщине. Хоть немного понять, что человек думает и чувствует, учесть его взгляд на ситуацию и показать, что вы его любите и принимаете.

Когда мы начинаем семейные отношения или уже находимся в них, очень важно разрешить себе увидеть мир глазами любимого человека. Не для того, чтобы свою картинку подменить его картинкой, но для понимания того, что у него это просто по-другому работает. У мужчины и женщины могут быть разные приоритеты, они и устроены по-разному. Но базовые ценности должны совпадать, о них лучше узнать заранее и договориться «на берегу». Например, для женщины базовой ценностью может быть безопасность, на нее нельзя поднимать руку, и это не обсуждается. А мужчина может считать, что его жена в принципе не должна работать. Только в том случае, когда она хозяйка и мама, он чувствует себя главой семьи. Ситуации бывают разные.

Миф 7. «Создание семьи ничего не изменит: ведь в браке мы оставим те же правила, что и до него»

В браке правила другие. Возьмем одну из наших любимых ценностей — свободу. В браке человек, конечно, свободен принимать решения, но теперь не только ради собственных удобства и радости, но и для счастья другого человека или нескольких людей в своей семье.

И еще важнейшая вещь. С браком вы входите в ворота с надписью «навсегда». Да, Бог благословляет именно такой союз. Нельзя раздумывать, предполагать, что, если не получится, можно будет попробовать еще раз, найти другого человека, если этот ошибется. В Божьем идеале не должно быть такого. В нем, как в той клятве из фильмов — «и в радости, и в горе, и в болезни, и в старости обещаю быть с тобой до конца».

К браку стоит подходить серьезно и ответственно, и пока человек не готов произнести такую клятву, лучше не жениться и замуж не выходить. Потому что иначе вместо того, чтобы работать над семейными отношениями из последних сил, даже если все трещит по швам, захочется бросить все и бежать от проблем, болезней, конфликтов.

Семья — большой труд, а мы привыкли не напрягаться. Когда я росла, чтобы позвонить — телефон был не в каждой квартире, — надо было выйти на улицу, найти автомат, пальцем прокрутить, две копейки опустить — в общем, приложить усилия. Сейчас же никакого напряжения нет: здесь кнопку нажал, там нажал — белье в машинке само постиралось и высушилось. В наше время многим проще развестись или вообще не брать на себя ответственность. Нередко молодые женщины говорят о том, что искренне не понимают, зачем ограничивать свою свободу, зачем стирать вещи мужа, ведь они могут себя содержать сами, им одним жить проще.

Действительно, вступая в брак, человек отказывается от безграничной свободы: он уже не может по субботам с парнями идти в хоккей гонять или с подружками в кафе время проводить, не сказав ничего супруге или супругу. Приходится искать какие-то варианты, друг под друга подстраиваться. Но так ли это сложно и плохо?

Миф 8. «Нам нечего бояться разногласий, ведь мы понимаем друг друга без слов»

Cемья может существовать и развиваться только тогда, когда люди внутри нее могут разговаривать и слышать друг друга. Я часто встречаюсь с парами, где женщина говорит, а мужчина совершенно ее не воспринимает. Отвечает, что все это не имеет значения, что здесь ее мама накрутила, там — подружка, а еще психолог что-то не то рекомендует. Получается, человек просто не пытается слышать. А бывает и такое, что коммуникации нет. Женщина ждет, что супруг догадается, что ей нужно, а он об этом не знает.

Конечно, можно многое обсудить заранее, но живем мы здесь и сейчас. Все, о чем шла речь до свадьбы или в первые месяцы после нее, может потом куда-то уйти. Жизнь предлагает испытания, к которым семья может быть не готова и которые невозможно было предусмотреть заранее. Садимся в лодку и начинаем грести. Иногда приходится одному брать больше работы, иногда — другому, и в этом месте нужно научиться коммуницировать. А потому установка, когда мы ждем, пока другой человек подумает, поймет и сделает то, что нам нужно, совершенно нерабочая, от нее нужно уходить сразу же.

Мужчины Богом предназначены к действию, им нужны четкие ориентиры, ясно поставленные задачи и определенные направления. Часто у женщин по-другому: они отвечают за общение, все улавливают, считывают, видят и понимают практически без слов. И такого же поведения они могут годами ждать от своих мужей вместо того, чтобы конкретизировать то, что им нужно. Важно понять, что попросить о чем-то — это не обидно и не унизительно. Мужчина рад, когда в его жизни есть конкретика, когда он может помочь любимому человеку и сделать его счастливым. Например, жена говорит, что с ней нужно пообщаться час сегодня. Мужчина находит время, и они решают свои вопросы.

Если все-таки человек не выражает мысли конкретно — ждет, что супруг догадается или просто сам не понимает, что ему нужно, — тогда, конечно, можно задать уточняющие вопросы. Когда жена о чем-то очень долго рассказывает, мужу можно уточнить, хочет ли она, чтобы ее просто послушали, или ей нужен какой-то совет? И это тоже неплохо, потому что у человека появляется возможность четко сформулировать, чего он ждет от супруга.

Миф 9. «У нас крутые родители, они если что помогут разрулить проблемы»

Каждый человек выходит из своей семьи, где есть мама и папа, которые раньше все решали. И когда создается молодая семья, ответственность должна перейти на супругов, но так получается не всегда. И здесь могут возникнуть две проблемы: либо выросший ребенок не умеет и не пытается сам принимать решения, либо он их принимает, но если видит, что родители не согласны, начинает колебаться, подстраиваться и что-то менять. Если жена все согласовывает со своей мамой, а муж — со своей, то в какой-то момент две мамы встречаются и случается конфликт.

Или еще такое часто происходит. Парень женился на девушке из семьи, где отец — высокопоставленный человек, а она — единственная дочь. Он им и машину, и квартиру, и дачу, и зятя на работу устраивает. В какой-то момент мужчина, для которого все делает тесть, перестает с этим соглашаться, потому что у них в семье главный не он, а папа жены. Начинаются конфликты, пары расходятся. Поэтому нужно сразу же договориться о том, что молодая семья сама решает текущие задачи, вместе, своими усилиями. Благодарим родителей за все и идем дальше.

Более десяти лет назад в общине в честь свт. Николая, Мир Ликийских, Чудотворца появилась традиция в пасхальные дни делать выставку пасхальных яиц в галерее нашего храма. Каждый год в канун Пасхи мы выставляем коллекцию пасхальных яиц, в которую вошли и яйца ручной работы, и настоящие произведения искусств, привезенные и подаренные общине сотрудниками предприятия и прихожанами храма.

Начало этой выставки положил ныне покойный Юрий Васильевич Филатов. Самое первое пасхальное яйцо, изготовленное по заказу из дерева – это подарок храму от Юрия Васильевича в 2012 году. С этого момента прихожане стали приносить с любовью в дар самые разные по исполнению пасхальные украшения, среди которых очень много заграничных. Привезенные из Италии, Франции, Чехии, Германии и других стран, пасхальные яйца стали украшением нашего храма и радостью.

На сегодняшний день количество экспонатов выставки составляет более ста экземпляров. Все они разные и необыкновенно красивые, как и пасхальная радость у каждого из нас. Мы приглашаем всех гостей нашего храма прийти и полюбоваться нашей выставкой, получить частичку добра и любви. Христос Воскресе! Воистину воскресе!

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник.

Слово «Пасха» пришло к нам из греческого языка и означает «прехождение», «избавление». В этот день мы торжествуем избавление через Христа Спасителя всего человечества от рабства диаволу и дарование нам жизни и вечного блаженства. Как крестной Христовой смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь.

Воскресение Христово — это основа и венец нашей веры, это первая и самая великая истина, которую начали благовествовать апостолы.

Почему Пасха — главный праздник года

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. Слово «Пасха» пришло к нам из греческого языка и означает «прехождение», «избавление». В этот день мы торжествуем избавление через Христа Спасителя всего человечества от рабства диаволу и дарование нам жизни и вечного блаженства. Как крестной Христовой смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь.

Воскресение Христово — это основа и венец нашей веры, это первая и самая великая истина, которую начали благовествовать апостолы.

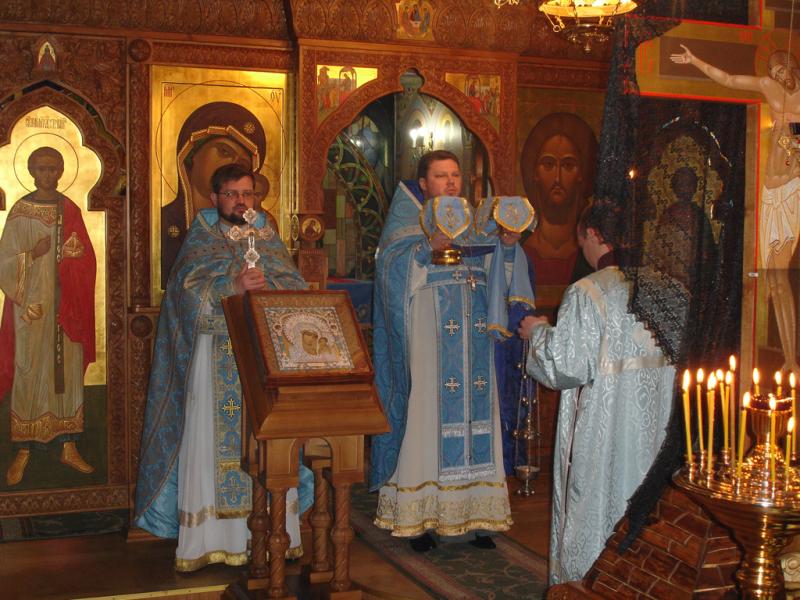

Как происходит Богослужение в Пасху

Пасхальные Богослужения особенно торжественны. Христос бо воста: веселие вечное, — поет Церковь в каноне Пасхи.

Еще с древних, апостольских времен, христиане бодрствуют в священную и предпразднственную спасительную ночь Светлого Воскресения Христова, — ночь светозарную светоносного дня, ожидая времени своего духовного освобождения от работы вражия (Церковный Устав в неделю Пасхи).

Незадолго до полуночи во всех храмах служится полунощница, на которой иерей с диаконом исходят к Плащанице и, совершив каждение окрест ее, при пении слов катавасии 9-й песни «Возстану бо и прославлюся» подъемлют Плащаницу и относят в алтарь. Плащаницу полагают на святой Престол, где она должна оставаться до Отдания Пасхи.

Пасхальную утреню, «веселие о Воскресении Господа нашего из мертвых», начинают в 12 часов ночи. При приближении полуночи все священнослужители в полном облачении становятся по чину у Престола. Священнослужители и молящиеся в храме возжигают свечи,

Ровно в 12 часов по местному времени при закрытых Царских Вратах священнослужители тихим гласом поют стихиру: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити».

После этого отверзается завеса и священнослужители снова поют эту же стихиру громким голосом. Открываются Царские Врата, и стихира, уже более высоким голосом, поется духовенством в третий раз до половины «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех». Певцы, стоящие на средине храма, заканчивают: «И нас на земли сподоби».

Как происходит крестный ход

Крестный ход, совершаемый в пасхальную ночь, — это шествие Церкви навстречу воскресшему Спасителю.

Крестный ход совершается вокруг храма при непрерывном трезвоне. В светлом, ликующем, величественном виде, при пении «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити», Церковь, как духовная невеста, идет, как говорится в священных песнопениях, «веселыми ногами во сретение исходящему Христу из гроба, яко жениху».

Впереди крестного хода несут фонарь, за ним запрестольный крест, запрестольный образ Божией Матери, далее идут двумя рядами, попарно, хоругвеносцы, певцы, свещеносцы со свечами, диаконы со своими свечами и кадильницами и за ними священники. В последней паре священников идущий справа несет Евангелие, а идущий слева — икону Воскресения. Завершает шествие предстоятель храма с трисвешником и Крестом в левой руке.

Если в храме только один священник, то на пеленах иконы Воскресения Христова и Евангелие несут миряне.

Войдя в притвор, крестный ход останавливается пред закрытыми западными дверями храма. Носящие святыни останавливаются около дверей лицом к западу. Трезвон прекращается. Настоятель храма, приняв от диакона кадило, совершает каждение и священнослужители трижды поют: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Затем священнослужители поют стихи:

«Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его. И да бежат от Лица Его ненавидящий Его»

«Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня».

«Тако да погибнут грешницы от Лица Божия, а праведницы да возвеселятся».

«Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь».

На каждый стих певцы поют тропарь «Христос воскресе».

Затем предстоятель или все священнослужители поют «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ». Певцы оканчивают «И сущим во гробех живот даровав».

Отверзаются церковные двери, и крестным ход с этой радостной вестью шествует в храм, как и жены-мироносицы пошли в Иерусалим возвестить ученикам о Воскресении Господа.

Что такое пасхальный канон

Пасхальный канон, творение св. Иоанна Дамаскина, составляющий существеннейшую часть пасхальной утрени — венец всех духовных песней.

Пасхальный канон представляет собой выдающееся произведение церковной словесности не только со стороны пышности своей внешней формы, но и по своим внутренним достоинствам, по силе и глубине заключающимся в нем мыслей, по возвышенности и богатству своего содержания. Этот глубоко содержательный канон вводит нас в дух и смысл самого праздника Воскресения Христова, заставляет нас всесторонне пережить душою и понять это событие.

На каждой песни канона совершается каждение, священнослужители с крестом и кадилом, в предшествии светильников, обходят всю церковь, наполняя ее фимиамом, и радостно приветствуют всех словами «Христос воскресе!», на что верующие отвечают «Воистину воскресе!». Эти многочисленные исхождения священников из алтаря напоминают о частых явлениях Господа Своим ученикам по Воскресении.

Определение даты Пасхи

Пасха (православная пасхалия) определяется по правилу которое было установлено на Первом Вселенском Соборе (325 г), в городе Никее. По этому правилу Пасха бывает в первое воскресенье после весеннего полнолуния и после иудейской Пасхи. Постановления (каноны) Вселенских Соборов нельзя менять.

Римская Церковь в 1054 году отделилась от Православной Церкви. С тех времен они произвели много изменений. Одно из них было введение так называемого «нового календаря». За Римской Церковью последовали и протестанты. Из за этого у них бывает, что иудейская Пасха бывает после их Пасхи, что является нарушением постановления Первого Вселенского Собора.

Богослужение утрени посвящено молитвенному воспоминанию основных новозаветных событий. Время шестпсалмия символически изображает состояние человечества, погруженного в духовную тьму перед приходом в мир Спасителя мира. Свечи погашены. Горящие лампады напоминают мерцание звезд той Вифлеемской ночи, когда родился в вертепе Богомладенец. Поэтому шестпсалмие (греч. ексопсалмос) предваряется ангельским песнопением, которое слышали в ту ночь пастухи: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, во человецех благоволение» (Лк. 2:14).

В состав шестпсалмия входят псалмы, равномерно взятые из всех частей Псалтири (3, 37, 62, 87, 102 и 142). «Псалмы выбраны однородного содержания и тона, господствующего в Псалтири; именно все они изображают преследование праведника врагами и его твердую надежду на Бога, лишь растущую (Пс.3:8; 62:6) от увеличения преследований (пс.3:2–3; 37:7–8; 87:4–5) и в конце достигающую ликующего успокоения в Боге (пс.102)» (М.Скабалланович. Толковый Типикон. Всенощная). В силу особой значимости шестопсалмия оно читается всегда в центре храма. Устав предписывает его читать настоятелю. Во время чтения необходимо соблюдать благоговейную тишину. Нельзя ходить или сидеть (кроме больных): «но паче внимати от псаломника глаголемым, руце имуще согбены к персем, главы же преклонены, и очи имуще долу, сердечныма очима зряще к востоком, молящеся о гресех наших, поминающе смерть и будущую муку и жизнь вечную» (Типикон. 49-я гл.). Возможно, именно это строгое предписание устава породило сравнение времени чтения шестпсалмия с грядущим Страшным Судом. Если во время любого богослужения благоговейно и покаянно предстоять перед Лицом Божиим, то сравнение со Страшным Судом не будет казаться суеверием. «Яко на Страшнем Твоем, и нелицеприемнем предстояй Судилищи, Христе Боже, и осуждения подъемля, и слово творя о содеянных мною злых…» (Последование ко святому Причащению. Молитва 4-я).