В Центре славянской культуры г. Донецка функционирует молитвенная комната в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница». Идея создания молитвенной комнаты возникла тогда, когда создавался Семейный центр «Отрада», руководителем которого стала Юлия Николаевна Пинчук. Мы попросили Юлию Николаевну рассказать подробнее о работе молитвенной комнаты и Семейного центра.

Юлия Николаевна, почему в Семейном центре открылась молитвенная комната, ведь очень близко есть храмы, например, храм св. Александра Невского, а теперь и храм в честь святых Петра и Февронии?

Храм в честь святых благоверных князей Петра и Февронии на территории парка Центра славянской культуры открылся совсем недавно, а наш Семейный центр работает с 2007 года. Но на самом деле необходимость создания молитвенной комнаты возникла потому, что инициаторы Семейного центра «Отрада» изначально планировали его как православный. «Отрада» объединила семью, и каждый может найти себе занятие по душе, но главное, что объединило всех – вера, молитва, надежда на спасение.

А с чего начиналась работа в Семейном центре «Отрада», и как появилась молитвенная комната в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница»?

Одним из первых проектов в нашем центре был проект «Рождество», где с беременными мамочками и будущими папами работали специалисты: православные акушеры, психологи.

В процессе работы, безусловно, возникли вопросы православного воспитания новорожденных малышей, Крещения и другие. Мы стали приглашать на встречи священника и вскоре открылась молитвенная комната. По благословению правящего архиерея, митрополита Донецкого и Мариупольского, а также по желанию участников клуба «Рождество» молитвенная комната была освящена в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница».

Кто еще духовно окормляется, получает помощь священника в вашей молитвенной комнате?

На сегодняшний день в Центре «Отрада» работает уникальный проект «Особый ребенок», который собрал родителей и детей с особыми потребностями.

Эти особые потребности таких семей заключаются, в том числе, и в духовной помощи, поддержке. Многие из детей не могут отстоять все богослужение в храме, поучаствовать в таинствах вместе со всеми прихожанами. Им нужен индивидуальный подход, общение. В нашей молитвенной комнате такие дети и их родители получают все, что им необходимо.

При Центре работает Студия развития дошкольников «Светлячок» по авторской программе православного воспитания.

Малыши собираются в молитвенной комнате на молебен перед началом занятий, с родителями и детьми проводит занятия священник.

Юлия Николаевна, расскажите поподробнее, какую духовную помощь можно получить в молитвенной комнате при Центре «Отрада»?

Каждое занятие любой группы начинается и заканчивается молитвой перед иконой Божией Матери «Млекопитательница». В начале года и в конце учебного года или курса (занятия в клубе «Рождество» длятся месяц) батюшка служит молебен. Особые заказные молебны совершаются по случаю в течение всего года. Мы очень благодарны отцу Михаилу, который окормляет нашу молитвенную комнату. Батюшка приходит к детям на занятия, проводит беседы с родителями как групповые, так и индивидуальные. Особенно дети ждут священника на праздники, готовятся усердно. Если кто-то из детей серьезно заболеет, то по просьбе родителей батюшка причащает или совершает Таинство Елеосвящения.

Могут ли обратиться за духовной помощью посторонние люди, не участвующие в проектах Семейного центра «Отрада»?

Молитвенная комната в честь иконы «Млекопитательница» всегда открыта, здесь можно оставить записки на Литургию, заказать требы, побеседовать со священником, получить консультацию. Мы будет очень рады приобрести новых друзей!

17 июля Православная Церковь празднует память святых царственных страстотерпцев. Молитвенная комната в честь святого мученика царевича Алексия расположена в общежитии детской областной больницы г. Донецка (корпус №5). Неслучайно молитвенная комната освящена в честь святого цесаревича Алексия, наследника царя Николая и Александры Федоровны Романовых. Святому страстотерпцу Алексию молитвенно обращаются за помощью при болезнях детей, и особенно при заболеваниях крови.

Сегодня был совершен водосвятный молебен с чтением акафиста святым царственным страстотерпцам. На молебен собрались те, кому нужна молитвенная поддержка святых мучеников: дети, находящиеся на лечении в больнице, их родители, волонтеры и сотрудники больницы. Отец Михаил Селиванов, клирик Свято-Николаевского архиерейского подворья, прочитал акафист царственным страстотерпцам.

Каждый из присутствующих на молебне со вниманием слушали слова акафиста, молитвенно обращаясь за помощью к царственным мученикам в служении к Богу своим терпением, милосердием, добротой, усердием и любовью. Для каждого слова акафиста звучали по-своему близкими и важными. Кто-то претерпевает боль, кто-то молится за близких, кто-то просит у Бога сил в помощи болящему человеку…

После акафиста протоиерей Михаил отслужил водосвятный молебен, окропил святой водой и сказал напутственное слово. Батюшка обратил внимание, что царская семья, несмотря ни на какие трудности несла свой крест до конца: «Не замыкаясь на страшном горе – болезни цесаревича Алексия, девочки вместе со своей матерью Александрой Федоровной помогали при больнице: делали перевязки, подносили необходимое больным. А малолетний Алексий мужественно переносил приступы боли, служа своему Отечеству. Мы должны стремиться наследовать добродетели царской семьи, и по примеру страстотерпцев Романовых прощать своим обидчикам, помогать тем, кто нуждается в нашей помощи».

В комнате в честь мученика цесаревича Алексия кроме молитвенного уголка есть место с книжками для детей и игрушками. Всем этим делятся те дети, которые уже выписались из больницы, а также волонтеры и сотрудники. Молитвенная комната открыта для посетителей с понедельника по пятницу с 10 до 15 часов. Здесь можно заказать требы, подать записки на богослужение, получить просветительскую литературу.

ЧАСОВНЯ В ДОМЕ МАЛЮТКИ

Когда переступаешь порог Донецкого дома «Малютка», то чувствуешь, как в воздухе витает ожидание. Ожидание счастья. И это не удивительно, ведь тут находятся совсем крохотные, до пяти лет дети, которым так хочется быть нужными и любимыми.

Когда-то давно в Европе врачи увидели, что даже здоровый ребёнок может заболеть от недостатка любви. Потому служащие тут врачи и медсёстры знают — самое главное — это сердечное тепло, которое нужно передать детям. Но когда общение с малышами каждодневно, где найти сил, чтоб оно не превратилось в рутину? Как укрепиться в таком важном деле — дарить теплоту и ласку?

Для всего этого на территории Дома Малютки и существует часовня, освященная во имя иконы Божьей Матери «Умиление». А сердце часовни, это, конечно, еженедельно совершаемый тут молебен для всех желающих. Молебны эти проводит батюшка Свято-Николаевской общины,отец Михаил . И нужно сказать, что он — всегда желанный гость для врачей и медперсонала. Стоит ему приехать, как тотчас собираются люди, встречающие приход священника радостью, то есть — соприкасаются с церковью. Ведь ещё Климент Александрийский писал что «Радость — это главная характеристическая черта церкви». И иначе — церковь не существует без радости. А благодать веселит людей, потому и неулыбчивые и уставшие люди начинают улыбаться и в них снова вливаются силы — жить, созидать, нести.

- Батюшка, у меня вот какое дело; говорит одна из медсестёр

- Батюшка, благословите на отпуск; шепчет другая.

У каждого свои трудности, вопросы, искания. И всем на помощь приходит священник, всем находит слова утешения и поддержки, чтобы та радость, которую несёт церковь, вошла в их жизнь и согрела их. А они, все эти приходящие на еженедельный молебен труженики Детского Дома, уже понесут тепло своим крошечным подопечным, да и не только им.

Ведь добро, это единственное, что умножается, если им делиться. Но, чтобы делиться добром — надо его иметь, а это невозможно без прикосновения к источнику доброты — Господу. И потому присутствие священника в Детском Доме — это проповедь надежды. На то, что «радость будет, что в тихой заводи корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели». И священник — всегда проповедник надежды, ибо он утверждает — с Богом не бывает плохих концов. А, значит, стоит снова жить и стараться, и, конечно, радовать всех вокруг, потому, что счастье — это то, что в церкви даётся даром, и никто ещё войдя в неё не ушел обиженным.

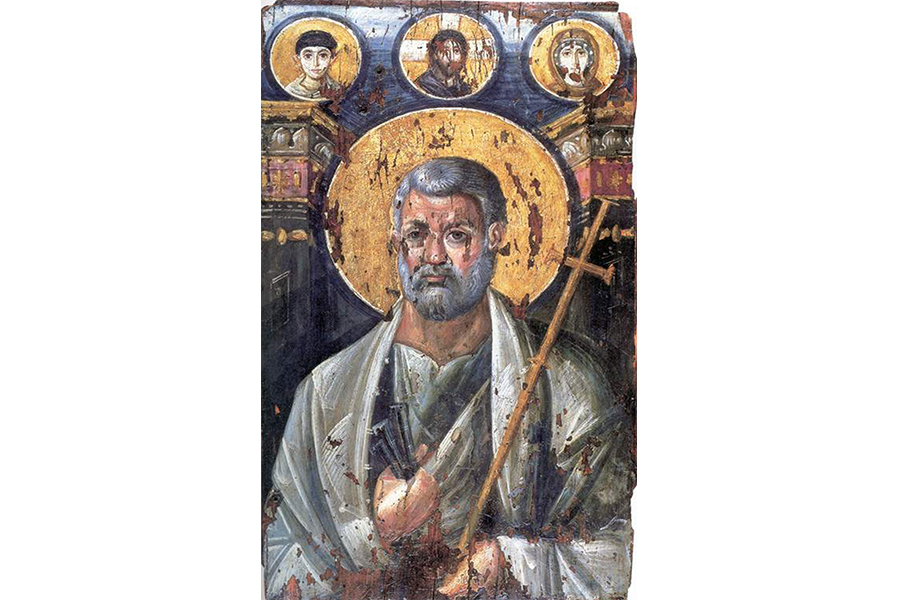

Апостол Петр, называвшийся прежде Симоном, был сыном рыбака Ионы из Вифсаиды Галилейской и братом апостола Андрея Первозванного, который и привел его ко Христу. Петр был женат и имел дом в Капернауме. Призванный Спасителем, он всегда выражал беспредельную преданность и решительность, за что и удостоен был особенного приближения к Господу вместе с братьями Зеведеевыми – Иаковом и Иоанном Богословом. Сильный и пламенный духом, он, естественно, занял влиятельное место в лике Христовых апостолов. Он первый решительно исповедал Иисуса Христа Сыном Божиим, то есть Мессией, за что и получил имя Петр (Камень).

Свое троекратное отречение Петр омыл горькими слезами раскаяния, и впоследствии, после Воскресения, Господь вновь восстановил его в апостольском достоинстве, троекратно, по числу отречений, поручив ему пасти ягнят и овец Своих.

Апостол Петр первым содействовал распространению и утверждению Церкви Христовой после сошествия Святого Духа, произнеся сильную речь перед народом в день Пятидесятницы и обратив ко Христу 3000 человек. Спустя некоторое время, исцелив хромого от рождения, он второй проповедью обратил к вере еще 5000 иудеев.

Но вот пришла беда… Царь Ирод знал, что иудейским предводителям очень нравится, когда он нападает на христиан. Особенно популярен стал Ирод после казни апостола Иакова Зеведеева. Следующей жертвой царь наметил Петра. В первый день Пасхи апостола арестовали и отправили в темницу. Суд над ним собирались совершить сразу после семи праздничных дней.

Ученики денно и нощно молились о Петре. Наконец наступила последняя ночь перед казнью. Освободит ли его Господь?

Как это было

В «Деяниях святых апостолов» в главе 12 сказано:

1. В то время царь Ирод (внук Ирода, называемого Великим. – Ред.) поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло,

2. и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом.

3. Видя же, что это приятно Иудеям, вслед за тем взял и Петра, – тогда были дни опресноков (дни опресноков начинались со дня Пасхи и продолжались семь дней. – Ред.),

4. и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу.

5. Итак Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу.

6. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу.

7. И вот, Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: встань скорее. И цепи упали с рук его;

8. и сказал ему Ангел: опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему: надень одежду твою и иди за мною.

9. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое Ангелом было действительно, а думая, что видит видение.

10. Прошедши первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им: они вышли, и прошли одну улицу, и вдруг Ангела не стало с ним.

11. Тогда Петр, придя в себя, сказал: теперь я вижу воистину, что Господь послал Ангела Своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ Иудейский.

Возникновение праздника

Это был 42 г. новой эры. Вскоре весь Иерусалим и вся Иудея узнали о совершившемся чуде. Рассказывали, передавали друг другу, как христианский учитель авва Петр в ночь накануне суда и казни, прикованный цепями к стражникам, непонятным, непостижимым образом покинул темницу и тюрьму. Аресты и допросы среди тюремщиков ничего не разъяснили. Чудо оставалось чудом.

Верные сумели заполучить цепи, которыми апостол Петр был прикован к стражникам, и сохранить их как величайшую реликвию. Из рода в род, столетиями, передавалась первохристианская святыня, исцеляя приходящих к ней с верою от болезней и защищая от нечистых духов.

При жизни апостола Петра вера в его исцеляющие возможности была настолько сильной, что даже тень от него считалась полезной для болящего. «Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них» (Деян. 5:14–15). Поэтому почитание цепей, которыми был окован апостол, не уменьшалось в столетиях.

В V в. вериги перешли по наследству к иерусалимскому патриарху Ювеналию (420–450). Когда в 439 г. благочестивая царица Евдокия, супруга императора Феодосия II Младшего (408–450), возвращалась в Царьград из Иерусалима, где она возвела немало церквей и благоустроила святые места, патриарх Ювеналий подарил ей в знак великой благодарности некоторые священные реликвии. Были среди них и чудотворные вериги апостола Петра.