Рождество Господа нашего Иисуса Христа

Особенности празднования Рождества Христова

Рождество Христово празднуется всегда 7 января (25 декабря по старому стилю), через 9 месяцев после Благовещения Пресвятой Богородицы.

Праздник Рождества Христова — второй по значению в православном церковном календаре после Пасхи, праздник встречи человека с Богом воплотившимся. Рождение Иисуса Христа «по плоти» св. Иоанн Златоуст называет митрополией всех праздников. За Рождеством следуют все остальные Господские праздники – Богоявление, Преображение, Страдания и Распятие, Воскресение и Вознесение. Без Рождества не было бы Воскресения, а без Воскресения не исполнилась бы цель Божественного Воплощения.

Двадцать веков назад Бог решил особым образом вмешаться в историю человечества и Своим рождением от Девы повернул весь ход истории. С тех пор Он вновь и вновь рождается в душах тысяч людей и изменяет, преобразует и преображает всю их жизнь, делая их верующими из неверующих, святыми из грешных, спасающимися из погибающих.

Величию события пришествия в мир Спасителя соответствует продолжительность его празднования: включая 5 дней предпразднства и 6 дней попразднства, Рождество длится 12 дней. Кроме предпразднства, у Рождества Христова есть еще один день, называемый Навечерием, или (в просторечии) Сочельником. Устав предписывает в этот день строгий пост — полное воздержание от пищи до окончания вечернего богослужения (на практике, однако, вечерня обычно совершается в утренние часы). Богослужение Навечерия и самого праздника представляет собой единый литургический цикл, распространяющийся на двое суток. Подобная структура богослужения встречается еще лишь дважды в году: на Богоявление, которому также предшествует Навечерие, и на Пасху, которой предшествует Великая Суббота.

Рождество Иисуса Христа – это историческое событие, поскольку произошло в определенный исторический период, когда в Римской Империи правил кесарь Август, а в Иудеи царствовал Ирод Великий. Все четыре евангелиста, как один, настойчиво акцентируют внимание на историчности этого события, поскольку следствием этой историчности является неоспоримость факта воспринятия Христом настоящей человеческой плоти.

Рождество Христово произошло после обручения Пречистой Девы Марии с Иосифом, престарелым и праведным человеком: ему было уже восемьдесят лет.

Иосиф был царского рода, из дома царей Давида и Соломона. От первого брака у него было четыре сына — Иаков, Симон, Иуда и Иосия, а также две дочери. После того как жена его Саломия умерла, Иосиф довольно долго жил во вдовстве, проводя свои дни без порока. Он был плотником и человеком бедным.

Дева Мария была отдана ему, чтобы он заботился о Ней и хранил Ее девство. Так что супружество их было не настоящим, а мнимым. Еще раньше, чем Иосиф и Мария стали жить вместе, оказалось, что Мария уже носит в себе Дитя от Святого Духа. Господь хотел скрыть от дьявола тайну рождения Своего Сына, и потому Святая Дева была отдана в супруги праведному Иосифу, чтобы враг не знал, что это та самая Дева, о которой пророк Исайя говорил: «се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис.7:14). Однако Иосиф вначале и сам не знал о том, что Мария вскоре должна родить. Но после того, как Дева Мария пробыла три месяца у Елизаветы, своей родственницы, беременность Ее стала заметной, и Иосиф, узнав об этом, удивился и был очень огорчен. Он думал, что Мария нарушила обет девства.

Сам он был человеком праведным, и потому не хотел разглашать случившегося, а хотел или тайно Ее отпустить, или сам уйти. Но как только он решился на это, ему явился во сне ангел Господень и сказал: «Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф.1:20,21). Проснувшись, Иосиф сделал все так, как сказал ему ангел, и принял Марию, прислуживая Ей с благоговением и страхом, потому что теперь знал, что Она будет Матерью Спасителя.

В то время римский император Август издал указ сделать перепись во всех известных тогда странах, подвластных Риму. Август приходился племянником Юлию Цезарю и в то время, победив всех соперников, стал единственным полноправным правителем обширной Римской империи.

Теперь он захотел сосчитать своих подданных, в том числе на окраинах и в провинциях, в одну из которых входил Израиль. Все должны были явиться в город, откуда происходил их род, и там записаться у учетчиков.

Иосиф с Марией жили в Галилее, в городе Назарете, но они происходили из рода царя Давида, и потому должны были придти в Вифлеем. Вифлеем — это маленький город недалеко от Иерусалима, к югу от него. Он находится по дороге к Хеврону, городу священников, в котором недавно Мария гостила у своей родственницы Елизаветы и священника Захарии — родителей Иоанна Предтечи. Вифлеем расположен примерно на полпути от Иерусалима до Хеврона, а от Назарета до него было три дня пути или немного больше. Предок Иосифа, пророк и псалмопевец Давид, родился в Вифлееме и здесь же был помазан на царство.

К востоку от города был Давидов колодец, а напротив него — пещера в каменной горе, на которой стоял сам Вифлеем. Рядом с пещерой находилось поле, принадлежащее Саломии, родственнице Марии и Иосифа. Когда святые путники приблизились к городу, пришло время Марии родить. Иосиф стал искать места, которое было бы для этого удобно, но не нашел. Из-за переписи множество народа съехалось в Вифлеем. Общая гостиница была переполнена, и во всех домах были постояльцы. Мария и Иосиф вернулись к пещере, потому что им негде было больше остановиться, а день клонился к вечеру.

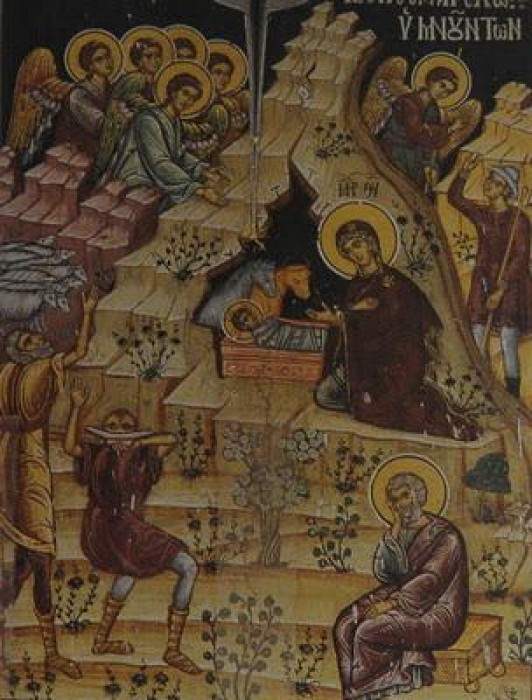

Эта пещера была местом, куда загоняли на ночь скот, и здесь должен был родиться Спаситель мира. Здесь ночью, молясь Богу, Дева Мария безболезненно родила Господа нашего Иисуса Христа. Никто не помогал Ей, да в этом и не было необходимости. Мария Сама спеленала новорожденного Младенца.

Помимо Богородицы и Иосифа поклониться Божественному Младенцу одними из первых сподобились пастухи. Напротив пещеры, в которой родился Христос, располагалась высокая башня, называвшаяся башней Адер, в которой жили пастухи. Трое из них в ту ночь не спали, а стерегли стадо, и вот им в великом сиянии, блистая небесной славой явился архангел Гавриил. Увидев его, пастухи очень испугались. Но «сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк.2:10-14). Посоветовавшись друг с другом, пастухи решили поспешить к месту рождения Младенца и посмотреть, верно ли то, что говорил им архангел Гавриил. Придя туда, они увидели все так, как им и было сказано: Пречистую Богородицу, святого Иосифа и Младенца, лежащего в яслях. Пастухи поверили, что Он — Христос, Господь, Спаситель, Которого ждали и Который, наконец, пришел, чтобы спасти все человечество. Они рассказали о явлении ангелов и поклонились Младенцу.

То, что Ангел Божий благовествовал о рождении Спасителя мира именно пастухам, согласно отцам Церкви, произошло не случайно, но по следующим причинам. Во-первых: дабы явить истину, что Христос станет истинным Пастырем как израильского народа, так и язычников. Во-вторых: по причине удаления от мира и безмолвия, пастухи обладали душевной чистотой. Они были подражателями и последователями добродетелей праведного жительства ветхозаветных патриархов. Наконец, дабы показать, что для принятия откровения Христос избрал кротких сердцем и людей способных вместить Его, а не лукавых книжников и фарисеев.

На примере пастухов нам показан путь, следуя которому можно сподобиться пережить таинство Божия Откровения на личном опыте.

Воспеваемый же Ангелами мир не является отсутствием войны, а воплощением и пришествием в мир Христа. Ангелы воспевали мир пришедший на землю с рождеством Христа, потому что Своим вочеловечением Иисус примирил человека с Богом, со своими ближними и с самим собой.

Помимо пастухов поклониться новорожденному Христу сподобились и пришедшие с востока волхвы. Трое из них — один в Персии, другой в Эфиопии, третий в Аравии — были чудесно научены Богом, что новое светило знаменует рождение в мире Мессии, Христа, Царя Неба и земли. И вот, когда до Рождества Христова оставалось уже немного времени, волхвы поспешно собрались и пошли за звездой, каждый из своей страны. Встретились они уже на дороге и, узнав, что имеют одну цель, еще больше поверили в истинность того, что было открыто им Богом. Для нас не суть важно когда это произошло; значение имеет то, что маги открыли Христа, хотя на самом деле Бог Сам открылся им. Поразительно, что это произошло не с книжниками и фарисеями, составлявшими религиозную основу той эпохи. Волхвы были не астрологами, какими они нам представляются сегодня, но астрономами – наблюдающими за звездами и их движением, учеными. В ту эпоху астрология считалась наукой. Сегодня же астрономия отделилась от астрологии, тесно связанной с метафизикой и сатанизмом, и отверженной Православием.

Волхвы узнали Христа и поклонились Ему. Плотскими очами они видели младенца, а умом – вочеловечившегося Бога. Только чрез внутреннюю чистоту волхвы сподобились узреть и поклониться Богу. Подтверждением этого является звезда, путеводившая магов с востока до Вифлеема. Это была не простая звезда, но как говорит св. Иоанн Златоуст, Ангел Господень.

Сверхъестественность звезды видна из ее свойств. Она не только двигалась, но и неподвижно стояла. Когда волхвы шли – двигалась и она, когда останавливались для отдыха – стояла и звезда. Помимо этого, Вифлеемская звезда находилась ниже уровня других звезд, когда же волхвы достигли Христовой пещеры – звезда опустилась и стала прямо над жилищем. Ее сияние было настолько ярким, что затмило другие звезды (св. Никодим Святогорец). К тому же рождественская звезда двигалась необычным образом: сначала – с востока на запад, а потом – от Иерусалима к Вифлеему, т.е. с севера на юг. По словам же св. Иоанна Златоуста, она была видна и днем, тогда как другие звезды в солнечном свете становятся невидимыми.

Из всего этого следует, что сияющая над Вифлеемом звезда была ни чем иным, как Ангелом Божиим.

Волхвы приблизились к границе Палестины и, наконец, добрались до столицы Иудеи — Иерусалима в самый день Рождества Христова.

Весть о том, что по городу ходят восточные мудрецы, бывшие к тому же людьми знатными и правителями в своих областях, и спрашивают о новом Царе, дошла и до Ирода, который начальствовал в то время над страной. Царь Ирод был испуган. Он созвал священников и книжников, ученых и сведущих в законе, знающих Писание, и стал спрашивать у них: где должен родиться Христос?

Советники Ирода ответили: это должно произойти в Вифлееме Иудейском. Тем временем Ирод послал за волхвами, принял их с почестями и выпытал у них время появления звезды, а затем послал их в Вифлеем и, скрывая свое злобное намерение, сказал: «пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему» (Мф.2:8).

Только волхвы вышли из Иерусалима, тотчас перед ними вновь появилась путеводная звезда. Она остановилась перед пещерой, где был Младенец. Увидев убогую обстановку, восточные мудрецы и владыки поняли, что царство Новорожденного не в роскоши и великолепии чертогов, а в нищете, смирении и презрении мирской славы. Языческие мудрецы не потеряли веры, которая вела их сюда, даже увидев такую неожиданную для себя картину. Наоборот, без всякого смущения и ропота они вошли в загон для скота. Они тут же подошли к яслям, упали на землю и поклонились Младенцу. Поклонились не только как Царю, но и как Богу.

Волхвы принесли с собой в дар: один — золото, другой — ладан, третий — благовонное масло (смирну). Золото было принесено Царю, ладан — Богу, а смирна — Человеку, потому что смирной помазывали тела умерших, чтобы сохранить тело целым.

После того, как волхвы ушли из Вифлеема, Ангел Господень во сне явился Иосифу и сказал ему, чтобы он с новорожденным Младенцем Иисусом Христом и Его Матерью Пречистой Девой Марией поспешил уйти в Египет и оставался там до тех пор, пока Ангел не велит ему возвращаться. Ирод искал Младенца, чтобы убить Его. Иосиф проснулся, тут же встал, взял Младенца и Его Мать и ночью пошел в Египет.

С ними пошел и старший сын Иосифа Иаков, которого потом называли братом Господним. Он помогал в пути престарелому Иосифу и Марии с Младенцем.

Неизвестно, сколько времени провел Господь в Египте. Одни говорят, что два года, другие, что пять лет, а некоторые называют цифру семь. Но одно достоверно: Святое Семейство жило там, пока не умер Ирод. После его смерти Ангел Господень опять явился во сне Иосифу и велел ему возвращаться на родину.

Сначала Иосиф хотел идти в Иудею, но узнав, что вместо Ирода там правит Архелай, его сын, он передумал. Архелай был самым жестоким из трех сыновей Ирода. Начало своего царства он отметил тем, что убил около трех тысяч человек, а многих мучил в день праздника среди храма, и поэтому стал ненавистен своему народу.

Сыновья Ирода разделили некогда единое царство на четыре части. В Галилее стал править Ирод Антипа, который был спокойнее своего брата Архелая, и поэтому Иосиф решил идти в Галилею. То же самое сказал Ангел, еще раз явившийся ему. Святое Семейство поселилось в доме, в котором они прежде жили.

Богослужение Рождества Христова

В Рождественский Сочельник часы совершаются отдельно от других служб: на каждом часе читается Апостол и Евангелие. Вечерня соединяется с Литургией святителя Василия Великого; на вечерне читаются 8 паремий, содержащих пророчества о пришествии в мир Спасителя. Всенощное бдение под Рождество состоит из великого повечерия и утрени. В самый день праздника совершается Литургия святителя Иоанна Златоуста.

В Навечерие Рождества Христова, по окончании Божественной литургии, на середину храма выносится свеча, священнослужители встают перед ней и вместе с народом поют тропарь:

«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты востока, Господи, слава Тебе!»

и кондак Рождества:

«Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит, Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют, нас бо ради родися Отроча младо, Превечный Бог».

Эти песнопения затем звучат на великом повечерии, на утрени и на Литургии Рождества, а также в последующие дни вплоть до отдания праздника.

Часть Рождественского богослужения составляет осмысление ветхозаветных прообразов пришествия в мир Господа Спасителя. Этой теме посвящены восемь паремий, читаемых на вечерне. Цикл ветхозаветных чтений включает:

1) библейский рассказ о сотворении мира (Быт.1:1—13);

2) пророчество Валаама о звезде от Иакова (Чис.24:2-3; 5—9; 17—18);

3) пророчество Михея о рождении князя Израильского в Вифлееме (Мих.4:6—7; 5:2—4);

4) пророчество Исаии об отрасли от корня Иессеева (Ис.11:1-10);

5) пророчество Варуха о Мессии (Вар.3:36—38; 4:1—4);

6) толкование видения Навуходоносора о колоссе на глиняных ногах (Дан.2:31—36; 44—45);

7) пророчество Исаии о рождении Младенца, чье имя — Бог Крепкий (Ис.9:6—7);

8) пророчество Исаии о рождении Сына от Девы (Ис.7:10—16; 8:1—4,8—10).

В богослужебных текстах Навечерия и самого праздника Рождества Христова подробно говорится об обстоятельствах, сопутствовавших пришествию в мир Господа Спасителя. Прежде всего, авторы текстов обращают внимание на взаимоотношения между Иосифом Обручником и Девой Марией после того, как стало известно, что у Нее родится Младенец.

Другая тема, которая звучит в богослужебных текстах: перепись населения, проходившая в Иудее по повелению римского императора Августа (см.:Лк.2:1—5). В Евангелии упоминается только об Иосифе и Пресвятой Деве, пришедших в Вифлеем в связи с переписью, но богослужебные тексты говорят об участии в ней Христа, причем — участии добровольном. Христос вписывает Свое имя в книгу, содержащую имена людей, для того чтобы эти имена были вписаны в книгу жизни и чтобы разорвано было «рукописание» человеческих грехов:

«Написався с рабы Владыка, прегрешений рукописание раздрати хотя, и написати вся в книзе живущих, умерщвленныя украдением змия…».

Богослужебные тексты обращают внимание на то обстоятельств рождения Спасителя, что для Марии и Иосифа не нашлось места в гостинице. Это обстоятельство трактуется как указание на то, что Христос явился в мир как странник, Который с самого момента Своего рождения не имеет, где приклонить голову (Мф.8:20). Для Него не было «обиталища» в человеческом сообществе, Он был в нем «иностранцем», и поклонение Ему воздали такие же странники, как Он: «Написовашеся иногда со старцем Иосифом, яко от семене Давидова, в Вифлееме Мариам, чревоносящи безсе менное Рождение, и место ни едино же бе обиталищу: но якоже красная палата вертеп Цapицe показашеся. Христос раждается прежде падший воскресити образ…Кого ищете вы? Яко вижду бо от инодальныя страны приидосте, персский образ и мудрование имуще. Странен исход и шествие сотвористе: и к Странствовавшему свыше, и странно в Мя всельшемуся, яко весть, со тщанием приидосте Тому поклонитися…».

Тема избиения младенцев иудейским царем Иродом занимает существенное место в рождественских богослужебных текстах. Один из дней попразднства специально посвящен памяти Вифлеемских младенцев, которые почитаются как первые мученики за Христа. В литургических текстах, посвященных этой теме, говорится не только о невинно убитых Иродом младенцах, но и о самом Ироде. В качестве главного источника его преступлений называется отсутствие у него веры в Бога. Вся жизнь этого человека проходила только в земной перспективе. Для него не существовало Бога, он не боялся Его, поэтому для достижения земных целей он не останавливался ни перед чем, даже перед страшным злодеянием:

«Безумен муж рече: несть Бог. Иже неистовства исполнився конечнаго, христоубийством недугует. Разума же дерзости ю отпад, ко убиению младенец неискусозлобных всего себе вооружи, и землю оскверни кровьми. Иисусу рождшуся в Вифлееме Иудейстем, Иудейская держава упразднися. Да играют младенцы, за Христа закалаеми, Иудея да рыдает: глас бо слышан бысть в Раме, Рахиль, плачущи, рыдает, якоже пишет, по чадех своих, младенцы бо избив, Ирод пребеззаконный исполняше Писание, Иудею насыщая неповинныя крове; и земля убо червленяшеся кровьми младенцев, от язык же Церковь таинственне очищается и в красоту одеяется. Прииде истина, Бог явися в сени седящим, от Девы родивыйся, во еже спасти нас».

Богослужебные тексты свидетельствуют о том, что, едва родившись, Христос оказывается вовлеченным в конфликт между царством мира сего и Царством Божиим. Он еще ничего не совершил, а Его уже хотят убить. Он еще не научился говорить, а уже вынужден бежать в землю изгнания. И вся Его земная жизнь будет отмечена непрекращающейся враждой мира сего. За все доброе, что Он сделал для людей, эта вражда воздаст Ему оскорблениями, лжесвидетельством, предательством, жестокими мучениями и, в конце концов, возведет Его на Крест.

Хотя обстоятельствам рождения Спасителя и отдельным героям рождественской истории (Иосифу, Ироду, волхвам, пастухам, младенцам) уделено достаточное внимание в богослужебных текстах, все-таки их основной темой является богословское осмысление самого события Боговоплощения. В центре внимания авторов литургических текстов стоит именно Христос — Тот, навстречу Кому христиане призываются выйти: «Христос раждается, славите; Христос с небес, срящите; Христос на земли, возноситеся. Пойте Господеви, вся земля, и веселием воспойте, людие, яко прославися».

Эти слова почти буквально воспроизводят начало рождественской проповеди святителя Григория Богослова, которую Устав предписывает читать на утрени в день Рождества: «Христос рождается — славьте! Христос с небес — встречайте! Христос на земле — возноситесь! Воспойте Господу, вся земля (Пс.95:1). И чтобы сказать обоим вместе: да возвеселятся небеса, и да торжествует земля (Пс.95:11) ради небесного, потом земного (см.: 1Кор.15:47)! Христос во плоти — с трепетом и радостью возвеселитесь… Бесплотный воплощается, Слово облекается плотью, Невидимый видится, Неосязаемый осязается, Вневременный получает начало, Сын Божий становится Сыном Человеческим».

Христос — Новый Адам, пришедший спасти Адама первозданного, а в его лице все человечество: «Крепостию Божества срастворився человеком, единением неслитным, плоти в подобии, Спасе, Адама обновляеши и спасаеши восприятием. Разрешися связанный Адам, свобода же всем верным даровася, пеленами, Спасе, повиваему Тебе. По образу и по подобию, истлевша преступлением видев Иисус, приклонив небеса сниде, и вселися во утробу девственную неизменно, да в ней истлевшаго Адама обновит…».

Не менее существенное место в рождественском богослужении занимает тема Божией Матери — второй Евы. Если первая Ева исходатайствовала смерть всему миру, то вторая Ева освобождает род человеческий от проклятия, став Матерью воплотившегося Бога: «Богородице Дево, рождшая Спаса, упразднила еси первую клятву Евину: яко Мати была еси благоволения Отча, носящи в недрех Божие Слово воплощенное…».

Существенное место в богослужебных текстах занимает тема истощания Божества: «Нищ богатый бывает, обогащая иже злобою обнищавшия, Человек Бог познавается от Девы неискусобрачныя кроме преложения… Видел еси нашу болезнь и озлобление, Щедрый Христе, и не презрил еси нас, но истощил еси Тебе Самаго, не отступив Родителя, и вселился еси во утробу Неискусобрачную. Младенца, воплощаема из Нея, Предвечнаго Бога, Всенепорочная зрящи, руками держащи, и облобызающи часто, и радости исполняющися, провещаваше Ему: Боже Вышний, Царю Невидимый, како зрю Тя и разумети таинства не могу, безмерныя нищеты Твоея? Вертеп бо малейший и сей чуждий внутрь вмещает Тя, рождшагося, и девства не решивша… Богатый становится нищим, обогащая тех, кто обнищал из-за злых дел. Бог, не претерпевая изменения, становится Человеком от Девы, не познавшей брака…».

Восприятие Богом человеческого естества в богослужебных текстах трактуется как начало его обожения: «Всесовершенный раждается, яко Младенец пеленами повиваемь, и безначальный от Девы приемлет начало, обожити приятие иский…».

Особой глубиной богословского содержания отличаются стихиры, исполняемые на вечерне в праздник Рождества Христова. В них подчеркивается, что рождение Богомладенца от Девы Марии восстановило связь между Богом и человеком, утраченную через грехопадение. Христос явился в мир как «Свет от Света», чтобы восстановить помраченный грехом образ Божий в человеке и озарить весь мир сиянием Своего Божества:

«Приидите, возрадуемся Господеви, настоящую тайну сказующе: средостение градежа разрушися, пламенное оружие плещи дает, и Херувим отступает от древа жизни, и аз райския пищи причащаюся, от негоже произгнан бых преслушания ради; неизменный бо образ Отечь, образ присносущия Его, зрак раба приемлет, от Неискусобрачныя Матере прошел, не преложение претерпев, еже бо бе пребысть, Бог Сый истинен, и еже не бе прият, Человек быв человеколюбия ради. Тому возопиим: рождейся от Девы Боже, помилуй нас. Царство Твое, Христе Боже, Царство всех веков, и влалычество Твое во всяком роде и роде, воплотивыйся от Духа Святаго и от Приснодевы Марии вочеловечивыйся, свет нам возсия, Христе Боже, Твое пришествие; Свет от Света, Отчее сияние, всю тварь просветил еси, всякое дыхание хвалит Тя. Образ славы Отчия, Сый, и прежде Сый, и возсиявый от Девы, Боже, помилуй нас».

Рождество Христово представлено как событие вселенского значения, объединяющее все творение. В славословии Бога и благодарении Ему сливаются Ангелы и люди, и все творение вместе с волхвами приносит от себя дары родившемуся в Вифлееме Младенцу: «Что Тебе принесем, Христе, яко явился еси на земли яко Человек нас ради? Каяждо бо от Тебе бывших тварей благодарение Тебе приносит: Ангели пение; небеса звезду; волсви дары; пастырие чудо; земля вертеп; пустыня ясли; мы же Матерь Деву. Иже прежде век, Боже, помилуй нас».

На второй день Рождества совершается Собор Пресвятой Богородицы — собрание, или богослужение в честь Той, Которая родила Превечного Бога, даровавшего спасение всему миру. В этот день почти целиком повторяется рождественское богослужение с вкрапленными в него особыми песнопениями в честь Божией Матери.

В Неделю по Рождестве Христовом Церковь совершает память Иосифа Обручника, Давида-царя и Иакова, брата Господня. Церковь прославляет Иосифа как человека, который стал хранителем девства Пресвятой Богородицы, сопровождал Святую Деву в Египет, а по возвращении в Назарет взял на себя заботы по воспитанию Младенца Иисуса. Царь Давид прославляется как один из предков Спасителя, «богоотец», «из него бо произыде жезл — Дева, и из Нея возсия цвет — Христос». Иаков, брат Господень, как считается, был сыном Иосифа от первого брака: после воскресения Спасителя он стал первым епископом Иерусалимским и одним из первых мучеников за Христа.