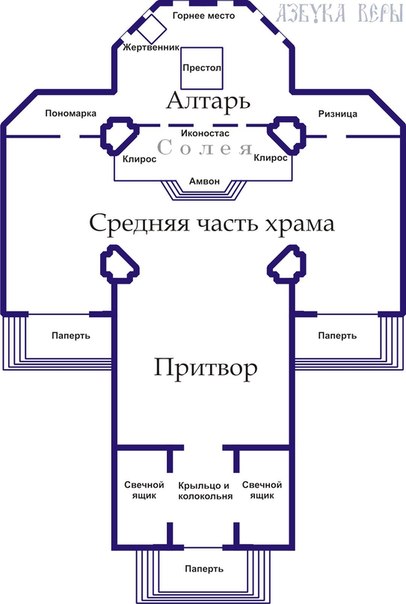

Православный храм. Устройство храма. Собственно храм или четверик

1. Средняя часть храма и совершаемые в ней службы

Центральная часть храма (четверик) представляет собой место, где во время богослужения находятся миряне. В древности в центре храма совершалась литургия оглашенных; там же произносились проповеди, епископ читал молитвы над оглашенными и верными, а также больными и одержимыми; там же диакон произносил ектении. По сути, именно центральная часть храма была местом, где в основном происходило богослужение; лишь собственно Евхаристия совершалась в алтаре. Впоследствии большинство церковных служб было перенесено в алтарь, однако некоторые части богослужения все еще совершаются на середине храма. На утрени и всенощном бдении в воскресные и праздничные дни на середине храма совершается полиелей и помазание верующих святым елеем. Евангелие читается диаконом также на середине храма.

При архиерейском служении на середине храма совершается встреча и облачение архиерея, а также вся начальная часть литургии до малого входа.

В древних храмах в середине размещалась кафедра (называвшаяся «амвоном»), с которой читали Священное Писание и произносили проповеди. В настоящее время такая кафедра имеется только в кафедральных соборах. На нее становится архиерей в тех случаях, когда богослужение совершается в середине храма. С этой же кафедры диакон читает Евангелие во время литургии.

Как правило, в центре храма на аналое (подставке) лежит икона храмового святого либо празднуемого в этот день святого или события. Перед аналоем стоит подсвечник (такие подсвечники ставятся и перед другими иконами, лежащими на аналоях или висящими на стенах). Использование свеч в церкви — один из древнейших обычаев, дошедший до нас от первохристианской эпохи.

«Лампады и свечи суть, образ вечного Света, а также означают свет, которым сияют праведники», – говорит святой Софроний, Патриарх Иерусалимский (VII век). Святые отцы VII Вселенского Собора определяют, что в Православной Церкви святым иконам и мощам, Кресту Христову, Святому Евангелию воздается честь каждением фимиама и возжжением свечей. Блаженный Симеон Солунский (XV век) пишет, что «возжигаются свечи и пред иконами святых, ради добрых дел их в мире…»

Свет в православном храме – это образ небесного, Божественного света. В особенности он знаменует собою Христа как Свет миру, Свет от Света, Свет истинный, Который просвещает всякого человека, грядущего в мир.

В наше время обычай возжигания свеч имеет не только символическое значение, но и значение жертвы на храм. Свеча, которую верующий ставит перед иконой в церкви, не покупается в магазине и не приносится из дома: она приобретается в самом храме, и потраченные деньги поступают в церковную кассу.

В современной церкви за богослужением используется, как правило, электрическое освещение, однако некоторые части богослужения положено совершать в полумраке или даже полной темноте. Полное освещение включается в наиболее торжественные моменты: во время полиелея на всенощном бдении, за Божественной литургией. Свет в храме полностью гасится во время чтения шестопсалмия на утрени; приглушенный свет используется во время великопостных богослужений.

Главный светильник храма (люстра) называется паникадилом. Паникадило в крупных храмах представляет собой люстру внушительных размеров с множеством (от 20 до 100 и даже более) свечей или лампочек. Оно подвешивается на длинном стальном тросе к центру купола. В других частях храма могут быть подвешены люстры меньших размеров.

В монастырях Святой Горы Афон, где при богослужении не используется электричество, сохраняются древние обычаи возжжения свеч и лампад в определенные моменты службы. Лампады перед иконами возжигаются в начале службы специально для этого назначенным монахом-экклезиархом. Свечи перед иконами и свечи, служащие для освещения пространства храма, возжигаются лишь в некоторые моменты богослужения. Под куполом храма располагается люстра в форме обруча: на обруче стоят свечи, которые возжигаются в особенно торжественные моменты богослужения при помощи специальной лучины, прикрепленной к концу длинного шеста. В некоторых случаях люстру со свечами раскачивают из стороны в сторону, так чтобы блики от свечей двигались по храму: это движение, наряду с колокольным звоном и особенно торжественным мелизматическим пением, создает праздничное настроение.